Inclure nuit-il gravement au handicap ?

Un texte de Jean-Yves Le Capitaine

Avant de réfléchir sur l’interrogation du titre, portant sur la « nuisance », je voudrais apporter quelques précisions sur les termes mis en interrogation, par conséquent les termes d’inclusion et de handicap. On pourrait rétorquer : « mais on connaît tout cela, l’inclusion, on sait ce que c’est, le handicap, on sait aussi ce que c’est ! » Les notions d’inclusion et de handicap ne sont cependant pas universelles, ni unanimes, ni définitives. Alors il importe de s’y arrêter un peu, ne serait-ce que pour avoir un langage commun. En effet, on croit qu’il y a consensus sur les notions d’inclusion et de handicap, et l’on s’aperçoit rapidement dans les milieux professionnels que ce n’est pas le cas, et que chacun y met des sens souvent bien différents.

Le handicap

Le terme de handicap renvoie à des notions qui ne sont pas « faciles », tant la signification du terme a évolué, et tant sa définition varie selon le point de vue selon lequel on se place.

Les approches conceptuelles du handicap

Bien sûr, il y a une définition, à laquelle on fait tous référence, celle de la loi du 11 février 2005 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant. »

Mais je voudrais aussi en apporter une autre, celle de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes handicapées (CDPH), qui date de 2006, signée et ratifiée par la France en 2010 : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

Les deux définitions situent le handicap dans un rapport entre les personnes et leurs environnements, et mettent en avant la notion de participation. Mais rapidement, on peut repérer quelques différences. Dans la version française, on utilise le terme « handicap », tandis que la convention utilise le terme « personne handicapée ». Et deuxième différence, la loi française situe la « raison » du handicap dans l’altération des fonctions, tandis que la définition onusienne met en avant l’interaction entre la personne et l’environnement dans lequel elle vit.

On peut faire l’hypothèse qu’il ne s’agit pas du même registre de définition, la France se situant plutôt dans un modèle bio-psycho-médico-social, qui tient cependant compte de l’environnement. Alors que le modèle de la Convention apparaît, si on le situe dans le cadre de l’ensemble de la Convention sur les droits, comme faisant référence aux principes d’égalité des droits des personnes et de non-discrimination. Un futur rapport de l’ONU sur les droits des personnes handicapées en France, qui paraîtra en 2019, pointera d’ailleurs les insuffisances de la France en ce domaine des droits, comme l’indiquent les observations préliminaires de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies après une visite en France en octobre 2017.

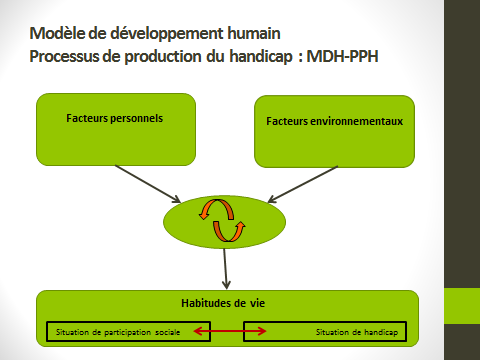

Je ne vais pas m’attarder sur la définition française, qui nous vient de l’OMS, bien que ce soit celle qui préside à la mise en place des différents dispositifs français depuis la loi de 2005. Pour véritablement comprendre, expliquer et décrire ce que sont les situations de handicap vécues par des personnes qui ont des déficiences, des maladies, des troubles ou des incapacités, il y a un autre modèle, issu plutôt d’une approche anthropologique et des mouvements des droits humains et des minorités. Ce modèle est le « Modèle de développement humain – Processus de production du handicap », qui nous vient du Québec.

Dans ce modèle, on ne parlera pas de personnes handicapées,

mais de personnes qui vont rencontrer, dans leurs habitudes de vie,

des situations de participation sociale ou au contraire des

situations de handicap en raison de l’interaction entre deux

types de facteurs, les facteurs personnels et les facteurs

environnementaux. Les facteurs personnels concernent les

caractéristiques de la personne sur le plan organique, entre

l’intégrité et la déficience, sur le plan

des aptitudes, entre les capacités et les incapacités,

ainsi que d’autres facteurs personnels (identitaires) qui vont

influer sur l’interaction. Les facteurs environnementaux,

physiques et sociaux, proches ou sociétaux, peuvent être,

selon différents degrés, des obstacles ou des

facilitateurs dans la vie des personnes. Et en fonction de

l’interaction entre ces facteurs personnels et ces facteurs

environnementaux, les personnes rencontreront plus ou moins de

facilités dans la réalisation de leurs habitudes de

vie, soit des situations de participation sociale ou des situations de handicap.

Dans ce modèle, on ne parlera pas de personnes handicapées,

mais de personnes qui vont rencontrer, dans leurs habitudes de vie,

des situations de participation sociale ou au contraire des

situations de handicap en raison de l’interaction entre deux

types de facteurs, les facteurs personnels et les facteurs

environnementaux. Les facteurs personnels concernent les

caractéristiques de la personne sur le plan organique, entre

l’intégrité et la déficience, sur le plan

des aptitudes, entre les capacités et les incapacités,

ainsi que d’autres facteurs personnels (identitaires) qui vont

influer sur l’interaction. Les facteurs environnementaux,

physiques et sociaux, proches ou sociétaux, peuvent être,

selon différents degrés, des obstacles ou des

facilitateurs dans la vie des personnes. Et en fonction de

l’interaction entre ces facteurs personnels et ces facteurs

environnementaux, les personnes rencontreront plus ou moins de

facilités dans la réalisation de leurs habitudes de

vie, soit des situations de participation sociale ou des situations de handicap.

Dans le film « Intouchables » d’E. Toledano et O. Nakache (2013), on a affaire à une personne qu’on pourrait qualifier d’emblée comme handicapée, et même lourdement handicapée. En raison du bris des deux vertèbres supérieures, il y a une paraplégie, avec toutes les incapacités et les impossibilités de réalisation des actes de la vie quotidienne qui vont avec : se nourrir, se déplacer, etc. Mais à côté de cela, ou en réponse à cette situation personnelle, il y a de mis en place des facteurs environnementaux favorables, en termes physiques (le grand appartement aménagé) et humains (plusieurs aidants). La conséquence est qu’il y a des possibilités de participation sociale : faire le tour du périphérique en Lamborghini, aller à l’opéra, aller au restaurant ou au café, avoir une correspondance, visiter les galeries et les musées. Malgré la déficience et les incapacités, et celles-ci demeurent et demeureront, les situations de participation sociale et les situations de handicap d’une certaine manière s’équilibrent. Un changement de l’environnement modifie la situation de participation sociale : « Pas de bras, pas de chocolat ! ». On peut tout à fait imaginer une autre personne, avec les mêmes déficiences et les mêmes incapacités, mais dans un autre environnement, moins adapté : les situations de participation sociale et de handicap seraient bien autrement réparties.

Comment, deuxième exemple, peut-on considérer la situation d’un enfant qui naît sourd dans une famille où les parents sont eux-mêmes sourds ? Cet enfant a bien une anomalie du fonctionnement du système auditif (anomalie au regard du reste de la population, puisque 999 personnes sur 1000 n’ont pas cette anomalie), anomalie qu’on nomme déficience auditive. Lorsqu’il est tout petit bébé, au sein de sa famille, lorsqu’il mange, lorsqu’il est changé, lorsqu’il joue, il ne rencontre nullement de situation de handicap : ses parents communiquent avec lui à l’aide d’une langue adaptée, la langue des signes. Cet enfant a toutes les ressources pour échanger, apprendre, se développer, etc. Il ne rencontre de situation de handicap que dès lors qu’il sort de chez lui, lorsqu’il va à la crèche, ou chez ses grands-parents entendants, ou à l’école. Dans ces différents environnements, il n’est pas en mesure de réaliser nombre d’activités, parce que l’environnement n’est pas adapté aux besoins de communication de cet enfant. C’est pour cela que le terme handicapé est ambigu : il y a bien un dysfonctionnement physiologique par rapport à la norme de la population, il y a bien des situations de restriction de participation sociale en raison d’un défaut d’interaction entre certains environnements et ce jeune enfant, mais est-ce que cela veut dire que cet enfant est handicapé ? Ou qu’il rencontre, dans certaines circonstances, des situations où il n’est pas en mesure de réaliser avec satisfaction des habitudes de vie, des situations de handicap.

Les représentations du handicap

En réalité, ce qu’on rencontre dans le grand public, mais aussi chez les professionnels du secteur médico-social ou de l’éducation nationale, ce ne sont ni les définitions nationales ou internationales, ni les nuances des approches conceptuelles du handicap. Ce sont plutôt des approches et des représentations plus ancrées, et cristallisées, sur des approches philosophiques ou techniques antérieures.

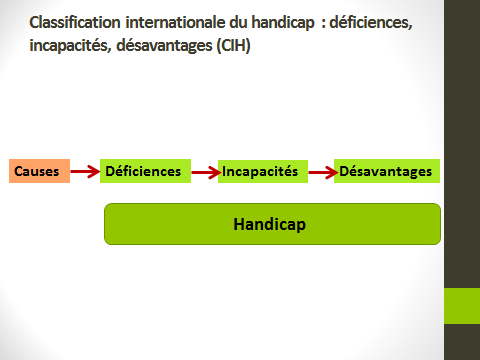

Quand quelqu’un parle aujourd’hui d’une personne handicapée, c’est bien souvent l’équivalent de la personne déficiente, soit avec une déficience motrice, sensorielle, intellectuelle, ou maintenant psychique. La personne handicapée est la personne qui a une déficience, ou un trouble, ou une maladie. Bien sûr, dans ces représentations, le handicap ne se réduit pas aux dysfonctionnements corporels, psychiques, anatomiques, physiologiques, nerveux, fonctionnels, etc. Le terme handicap ou handicapé incorpore les incapacités liées à la déficience d’origine. Mais dans ce lien entre déficience et incapacités, il y a certes des évidences objectives (entre le bris de vertèbres et l’incapacité à bouger les jambes par exemple), mais aussi énormément de représentations. Ainsi pendant longtemps, la déficience auditive, la surdité, était considérée comme la cause d’une moindre efficience intellectuelle, de problèmes dans l’interaction, de difficultés psychomotrices ou psychologiques, etc.

Cette représentation du handicap fait en réalité

référence à d’anciennes approches

conceptuelles, aujourd’hui obsolètes dans le champ de la

recherche ou des politiques publiques, mais bien présentes en

tant que représentations dans le public et chez beaucoup de

professionnels. Cette approche pourrait être celle de la

Classification internationale du Handicap, théorisée

dans les années 1970. Cette classification, élaborée

par l’OMS, a été critiquée rapidement et a

donné lieu, toujours au sein de l’OMS, à une

nouvelle classification, la Classification Internationale du

Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Mais, en

définitive, c’est quand même le premier modèle

qui est encore prégnant dans les représentations :

c’est un modèle relativement simple, facile à

retenir, conforme à l’idée qu’on peut s’en

faire, et même très pédagogique, qui est par

exemple très utilisée dans les formations qui peuvent

être faites pour « sensibiliser au handicap ».

Cette représentation du handicap fait en réalité

référence à d’anciennes approches

conceptuelles, aujourd’hui obsolètes dans le champ de la

recherche ou des politiques publiques, mais bien présentes en

tant que représentations dans le public et chez beaucoup de

professionnels. Cette approche pourrait être celle de la

Classification internationale du Handicap, théorisée

dans les années 1970. Cette classification, élaborée

par l’OMS, a été critiquée rapidement et a

donné lieu, toujours au sein de l’OMS, à une

nouvelle classification, la Classification Internationale du

Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Mais, en

définitive, c’est quand même le premier modèle

qui est encore prégnant dans les représentations :

c’est un modèle relativement simple, facile à

retenir, conforme à l’idée qu’on peut s’en

faire, et même très pédagogique, qui est par

exemple très utilisée dans les formations qui peuvent

être faites pour « sensibiliser au handicap ».

Avec ce modèle, on arrive facilement à considérer le handicap comme une espèce de statut personnel, ou de caractéristique ontologique, attaché à une personne, et non comme une dynamique entre une personne et un environnement, ce qui est le propre de toute situation humaine. Dans ce schéma par exemple, toute référence à l’accessibilité est absente, et n’a aucune raison d’être. Mais avec un tel schéma, on ne peut pas penser l’inclusion, sauf en termes d’adaptation unilatérale de la personne handicapée à l’environnement existant, tel qu’il est et restera.

Lorsque l’on parle d’inclusion, ce n’est pas le statut de « handicapé » qui nous intéresse. Ce sont les autres problématiques, les représentations qui vont mettre en jeu, dans une école qui peut constituer un environnement facilitateur ou obstacle, les situations vécues dans l’exercice du rôle d’élève par des garçons et des filles qui ont un « corps différent ». On ne va donc pas prendre en considération le handicap, mais les situations dans lesquelles il y aura participation sociale ou situation de handicap.

L’inclusion

Avant d’essayer de définir de manière positive et dynamique la notion d’inclusion, il importe de voir à quoi s’oppose cette notion et avec quoi il ne faut pas la confondre.

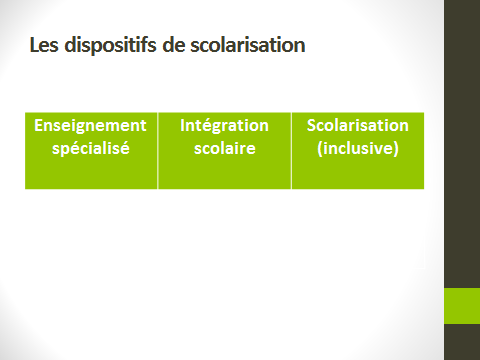

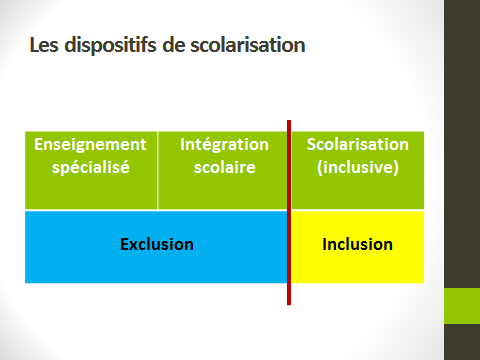

Éducation spécialisée et intégration scolaire

Le terme d’inclusion s’oppose au terme d’exclusion : il faut le rappeler, car bien souvent cette notion opposée est absente des discours concernant l’inclusion. Les partisans de la non inclusion par exemple n’iront jamais revendiquer l’exclusion. Quand on oppose les dispositifs selon ce critère exclusion / inclusion, les choses semblent assez faciles à comprendre. Dans un cas on est dedans, dans l’autre cas on est dehors. Quand il y a un dehors, il y a inévitablement une frontière qui sépare les uns des autres. Frontière plus ou moins poreuse, plus ou moins fixe, mais frontière quand même, définie par des espaces, des normes, des catégorisations, des statuts, etc. Quand on est à l’intérieur, cela ne veut d’ailleurs pas dire qu’il n’y a pas de frontière, avec des situations « d’exclusion de l’intérieur » comme les appelle Pierre Bourdieu quand il décrit, par exemple, la situation des lycéens professionnels dans les problématiques de scolarisation en lycée. Pour en revenir à l’inclusion scolaire, il peut apparaître qu’un dispositif comme une ULIS ou comme une Unité d’enseignement externalisée constitue fréquemment un système d’exclusion de l’intérieur.

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est quand on regarde les modalités d’orchestration de la scolarisation, c’est-à-dire les dispositifs de prise en charge et d’organisation de l’éducation et de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Et la plupart du temps, l’approche par la contradiction inclusion / exclusion est escamotée, les notions d’exclusion ou de ségrégation ne sont pas opératoires. Dans une première approche, on présente les dispositifs selon le tableau de différenciation et d’évolution suivant au regard de la scolarisation « ordinaire » de l’ensemble des enfants. Il s’agit là de trois modalités qui à la fois se sont suivies dans le temps et à la fois perdurent simultanément.

Il faudrait d’ailleurs prendre en considération un temps 0

dans cette évolution, le temps de l’exclusion pure et

simple, le temps où il n’y avait ni éducation, ni

scolarisation ; le temps où l’éducation des

enfants handicapés n’était pas pensable, pas conceptualisable.

Il faudrait d’ailleurs prendre en considération un temps 0

dans cette évolution, le temps de l’exclusion pure et

simple, le temps où il n’y avait ni éducation, ni

scolarisation ; le temps où l’éducation des

enfants handicapés n’était pas pensable, pas conceptualisable.

L’éducation spécialisée a été pensée au cœur du siècle des Lumières, à partir d’une philosophie qui s’est préoccupée de la place de l’humain dans le système du monde, et qui s’est exprimée par exemple dans l’ouvrage de Diderot, la « Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient », publiée en 1750. Cette affirmation du pari éducatif possible s’est concrétisée par les premiers établissements pour les sourds et pour les aveugles dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais il a fallu attendre plus d’un siècle encore pour que l’on se préoccupe vraiment des autres « infirmes », comme on les appelait alors, et pour voir se mettre en place les premiers dispositifs pour les personnes atteintes d’autres déficiences ou troubles. La grande époque de l’enseignement et de l’éducation spécialisés se situe dans les années 1945-1975, dans le développement et l’organisation des établissements de l’Enfance Inadaptée : Les IME, les IMP et les IMPro, les IES et les IEM, les IR qui deviendront plus tard les ITEP.

Pour des raisons à la fois philosophiques ou éthiques et à fois pragmatiques quant aux résultats de cette éducation, les principes mêmes de ces modalités ont été remis en cause : en quoi en effet se justifie le principe de séparation, de ségrégation, de développement séparé (apartheid en langue afrikaner), d’exclusion ?

C’est donc ainsi que l’on commence à parler d’intégration scolaire après les années 1975 et à mettre en place les premiers dispositifs organisationnels d’intégration et de soutien à l’intégration. Le principe de l’intégration remet en cause l’éducation séparée, au moins pour une partie des jeunes handicapés. Mais justement pour une partie seulement, ceux qui ne sont pas trop éloignés des valides : les malentendants mais pas les sourds, les malvoyants mais pas les aveugles, les déficients intellectuels légers mais pas les déficients intellectuels profonds, etc. Car, et même si ce n’était pas explicitement dit dans la philosophie de l’intégration, pour être intégré il fallait être proche des valides, soit en raison du degré de déficience, soit après avoir surmonté, voire nié sa déficience à l’aide de tous les traitements, compensations et rééducations mises en œuvre. Mais pour les autres, les plus éloignés des valides, soit en raison de la gravité de leur déficience, soit en raison de l’échec de leurs rééducations, c’était toujours l’éducation spécialisée qui avait valeur de solution éducative.

Puis cette intégration scolaire a aussi été remise en question en raison justement de cette obligation d’être quasi « normal » en quelque sorte pour être intégré, et par conséquent de l’exclusion des autres du mouvement intégratif.

La scolarisation inclusive

Du point de vue des conceptions de l’exclusion ou de la séparation et de l’inclusion, on peut situer l’intégration scolaire, non pas comme quelque chose d’intermédiaire entre exclusion et inclusion, mais comme la réalisation de dispositifs incluant certains et en excluant d’autres. Du point de vue conceptuel, l’intégration scolaire n’est pas la voie royale vers l’inclusion, l’inclusion n’est pas une intégration améliorée, elle n’est pas un plus d’intégration. Même si d’un point de vue pratique, la présence d’élèves en situation de handicap a eu des effets sur le système et que c’est cela qui a permis de faire la critique de l’approche philosophique de la notion d’intégration.

Du point de vue des droits universels, l’intégration

scolaire reste dans le registre de l’exclusion, de la

discrimination et de la ségrégation, dans la mesure où

elle n’admet la présence dans l’école que

sous conditions, et sans que l’école ait à

modifier ses pratiques d’accueil. L’intégration

scolaire autorise donc explicitement l’exclusion de certains.

Une frontière est maintenue, et légitimée, entre

« eux » et « nous », et

que pour que « eux » deviennent « nous »,

il est exigé qu’ils nous ressemblent.

Du point de vue des droits universels, l’intégration

scolaire reste dans le registre de l’exclusion, de la

discrimination et de la ségrégation, dans la mesure où

elle n’admet la présence dans l’école que

sous conditions, et sans que l’école ait à

modifier ses pratiques d’accueil. L’intégration

scolaire autorise donc explicitement l’exclusion de certains.

Une frontière est maintenue, et légitimée, entre

« eux » et « nous », et

que pour que « eux » deviennent « nous »,

il est exigé qu’ils nous ressemblent.

La philosophie inclusive renverse la problématique de l’exclusion qui existait auparavant dans les modalités de scolarisation. Du point de vue des droits de chacun, l’établissement de frontières est banni, il n’y a plus la discrimination entre « eux » et « nous » qu’autorisaient les modalités précédentes. Les « eux », quelles que soient leurs caractéristiques corporelles ou psychiques, sont de plein droit à l’intérieur des frontières, sont de plein droit des « nous ». C’est pour cette raison que l’opposition entre l’exclusion et l’inclusion ne se situe pas au moyen terme de l’intégration scolaire, mais bien entre la scolarisation inclusive et les autres modalités de scolarisation et d’éducation. Du point de vue des droits humains et de la non-discrimination, référence des Nations unies, il n’y a pas de « ni – ni », pas plus que de « et – et », ou de « en même temps », mais il y a un « soit – soit », soit inclus, soit exclus.

Cette configuration exige, et c’est là un des principes « révolutionnaires » de l’approche inclusive par rapport au principe d’intégration scolaire, que l’école change, que l’école modifie sa mentalité, ses pratiques, ses représentations, sa culture. En effet, une institution, quelle qu’elle soit, de la famille à l’État, ne peut accueillir d’éléments nouveaux, ici donc une population nouvelle, en faisant de la même manière que lorsque cette population n’était pas en son sein, ici lorsque des élèves handicapés n’étaient pas à l’école. On ne peut pas faire avec eux comme on faisait sans eux. Pour comprendre cette nécessité, une seule image suffit : lorsqu’un bébé arrive dans un couple, les deux parents ne peuvent plus faire comme si le bébé n’était pas là ! Par conséquent, avec l’inclusion, l’école doit accueillir tous les enfants, mais sous condition de changement.

Les significations de l’inclusion

Il faut donc être attentif, sur le plan théorique comme sur le plan des pratiques, à ne pas confondre, ou pire assimiler, l’intégration scolaire et la scolarisation inclusive. Ce ne sont pas les mêmes principes. Et pourtant, dans le langage éducatif et pédagogique, bien souvent les termes ont été simplement substitués l’un à l’autre, sans changement immédiat dans les pratiques. Dans l’éducation nationale, les CLIS (classes d’intégration scolaire) sont devenues des CLIS (classes pour l’inclusion scolaire) avant de devenir des ULIS, mais pour autant, personne n’a vu de révolution dans les pratiques. Dans le secteur médico-social, les SSEFIS sont devenus des SSEFS et les SAAAIS sont devenus des SAAAS (l’intégration scolaire est devenue scolarisation), sans non plus de trop grandes révolutions dans les pratiques. Et bien souvent, des pratiques plus anciennes liées par exemple à l’externalisation de dispositifs spécialisés des unités d’enseignement ont été rebaptisées inclusives, là où elles étaient identifiées sous la même forme comme intégratives.

Il y a aussi deux autres significations avec lesquelles il ne faut pas confondre l’inclusion, celle de l’inclusion comme incorporation figée, et celle de l’éparpillement individuel. L’inclusion ne peut pas être caractérisée par la simple présence physique, « statique », dans un environnement donné : on sait que cette situation peut être caractéristique d’une véritable exclusion sociale. Elle ne peut pas non plus consister à un éparpillement individuel et banalisé de personnes dans tout l’environnement sociétal : là aussi il peut y avoir de l’exclusion. Pensons par exemple à la situation d’enfants sourds ayant besoin de la langue des signes pour se développer et faire des apprentissages dans les situations d’« inclusion individuelle ».

L’inclusion n’est pas un modèle de fonctionnement. C’est un principe politique, ou éthique, qui peut se concrétiser de différentes manières dans le vivre ensemble.

+ I = - H = + P

On en arrive à l’équation inclusive : + Inclusion = - handicap = + participation. Lorsque se développe une école inclusive, incluant son propre changement dans ses approches et ses pratiques, alors, la participation sociale des élèves handicapés peut s’accroître, favorisant ainsi la diminution des situations de handicap rencontrées par les élèves.

On peut donc conclure (provisoirement) par cette proposition : étant donné tout ce que l’on sait maintenant sur le handicap et les situations de handicap, ainsi que sur l’inclusion et sur la scolarisation et l’école inclusives, on peut faire raisonnablement l’hypothèse que les pratiques inclusives à l’école sont en mesure, sous conditions de modification des environnements, d’accroître la participation sociale des élèves handicapés à l’école et dans la classe, et par conséquent diminuer les situations de handicap qu’ils peuvent rencontrer dans leurs habitudes de vie d’élèves.

Obstacles et facilitateurs de la participation sociale

Il est temps maintenant de repérer, dans les environnements de

l’élève handicapé qui va à l’école,

quels sont les facilitateurs qui sont présents ou mis en

place, mais aussi quels sont les obstacles qui sont présents

et qui sont mis en place, afin de voir dans quelle mesure cette

hypothèse est valable.

Il est temps maintenant de repérer, dans les environnements de

l’élève handicapé qui va à l’école,

quels sont les facilitateurs qui sont présents ou mis en

place, mais aussi quels sont les obstacles qui sont présents

et qui sont mis en place, afin de voir dans quelle mesure cette

hypothèse est valable.

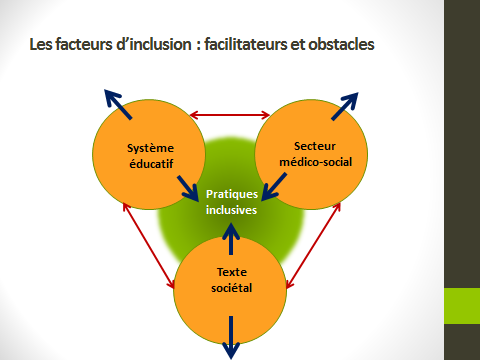

Parmi les environnements qui sont facteurs de facilitation ou d’obstacles de l’élève, je vais prendre trois facteurs institutionnels : l’école et le système éducatif bien sûr, mais aussi le secteur médico-social qui est un acteur historique de l’éducation des enfants handicapés et qui contribue aujourd’hui aux politiques d’accompagnement de ces enfants, et enfin le « texte sociétal », c’est-à-dire les représentations, les courants de pensées, les idéologies, les politiques, etc., qui interviennent dans cette problématique. Volontairement, je ne vais pas parler des familles.

On peut considérer que chacun de ces trois facteurs est à la fois facilitateur et à la fois obstacle, selon des forces centrifuges et des forces centripètes par rapport aux pratiques inclusives. En effet, à l’intérieur de chacun des systèmes, il y a des politiques, des idéologies, des textes, des discours, des acteurs, qui tirent dans un sens inclusif, d’autres qui tirent dans l’autre sens ou résistent aux évolutions. On ne peut pas croire naïvement que les institutions et les individus qui les constituent soient d’accord pour aller tous dans le même sens. Ce sont ces forces que je vais maintenant essayer d’identifier.

Le système éducatif

C’est peu de dire que dans l’Éducation nationale il y a des forces contraires. Et historiquement, l’école n’a pas voulu des élèves handicapés. Elle a parfois dû faire avec des élèves difficiles ou rétifs à l’école, par exemple dans les classes de perfectionnement. Mais elle a toujours résisté à accueillir différentes catégories de populations. Heureusement, l’école a changé, ce qui lui a permis d’y accueillir au fil du temps des populations qui n’y étaient pas présentes sur des périodes antérieures (les pauvres, les filles, …). C’est le cas des enfants en situation de handicap aujourd’hui.

On ne peut pas omettre de rappeler que l’école a fondamentalement évolué dans l’accueil des élèves en situation de handicap. Il faut savoir qu’avant les années 1970, on ne parlait de scolarisation des élèves handicapés que de manière marginale, et quand on en parlait, c’était dans des structures extérieures à l’Éducation nationale. Quand on regarde l’histoire récente, l’école a mis en place pour ces élèves de nombreux dispositifs. Il y a eu la création des CLIS, qui sont devenues des ULIS, la formation d’enseignants spécialisés, les Réseaux d’aide, la collaboration avec les services médico-sociaux et les conventions d’unités d’enseignement, les différents projets de scolarisation, les enseignants référents, le cheminement vers la notion d’élèves à besoins particuliers, etc.

Et aussi quelque chose qui fait moins l’objet de relevés statistiques, la culture professionnelle des enseignants. Avant 2005, il était encore tout à fait légitime pour la majorité des enseignants que des élèves en situation de handicap ne soient pas à l’école mais dans des lieux à part réservés à eux, pour leur bien. Depuis la loi de 2005, et surtout depuis la loi de 2013 de refondation de l’école de la République, où l’injonction de l’inclusion est explicite, l’accueil des élèves en situation de handicap est considéré par davantage d’enseignants comme une mission fondamentale de l’école, nonobstant des résistances locales fortes et un manque de moyens pointé de manière récurrente

En dépit de ces évolutions, il n’en demeure pas moins que le système éducatif comporte des forces qui font obstacle aux possibilités d’inclusion de ces élèves en situation de handicap. Le premier obstacle auquel on pense, c’est bien sûr l’absence de moyens suffisants. Le nombre élevé d’élèves dans les classes, le manque de formation des enseignants à la résolution des difficultés d’apprentissage ou à l’échec scolaire, le manque de temps des enseignants qui accueillent des élèves handicapés quand il s’agit de travailler avec des partenaires (réunions formelles et informelles), etc., autant d’obstacles qui alimentent des raisons de ne pas s’inscrire dans une dynamique inclusive. Et que dire de l’absence d’inscription, et même de l’impossibilité d’inscription, des élèves des unités d’enseignement externalisées dans les établissements scolaires : les élèves sont soit non-inscrits, soit dans une inscription inactive, en tout état de cause, dans une situation de non équivalence de droits avec les autres élèves, quand ils ne comptent pas, officiellement et administrativement, comme des ½ élèves dans les effectifs.

Il n’y a pas que l’absence de moyens qui constitue une force centripète. Il y a d’autres forces majeures qui font obstacle à la perspective d’une école inclusive, et qui ont trait à la « culture » de l’école, à sa manière de penser l’éducation et de mettre en œuvre les modalités pédagogiques.

Le principe d’homogénéité, de niveau, a été historiquement une modalité de penser et d’agir dans l’école. C’est ce qui a présidé il y a plusieurs siècles déjà à la composition des classes, rompant avec les regroupements de grands et de petits. Cette modalité s’est manifestée par une exclusion hors de la classe de ceux qui étaient éloignés de la moyenne de la classe : exclusion dans la classe (image des cancres près du poêle) ou hors de la classe (les classes de perfectionnement pour les « anormaux d’école ») ou hors de l’école (pour les infirmes, les caractériels ou les « anormaux d’asile »). Elle se manifestait également par un nombre très important de redoublements. Le principe d’hétérogénéité s’est quand même un peu imposé, promu par la pédagogie nouvelle et l’éducation populaire, répondant à la problématique politique d’égalité, de démocratie, et celle des besoins sociaux et économiques. Mais il reste des séquelles importantes, qu’on retrouve par exemple dans la demande de maintien des redoublements, dans l’aspiration à des classes de niveau, dans l’attrait pour les bons établissements, dans le rêve de n’avoir que des élèves qui réussissent, et dans l’évitement d’avoir des élèves qui ne correspondent pas à l’idéal type d’élève, qu’ils aient des déficiences ou des difficultés scolaires. Le principe d’égalité auquel est attachée formellement l’institution scolaire se dévoie dans les pratiques, par un processus de normalisation, en une volonté de l’homogénéité et de l’identique.

Un autre obstacle est dû aux missions mêmes de l’institution scolaire. Bien sûr, officiellement, la mission de l’école est d’instruire et d’éduquer, c’est-à-dire de fournir aux élèves les conditions pour qu’ils fassent les apprentissages des connaissances et des compétences (y compris sociales) requis dans ce que l’on appelle maintenant le socle commun. Mais il y a une autre mission qu’on ne peut ignorer, surtout quand on parle d’inclusion de tous les enfants, c’est la mission de sélection et de répartition des sortants du système dans les différentes strates de la société. Lorsqu’il y avait deux écoles, une pour les pauvres, l’autre pour une petite élite, les choses étaient simples : la sélection se faisait de manière massive par la reproduction sociale. Maintenant, même s’il n’y a plus, au moins formellement, qu’une école, la mission de sélection n’en est pas pour autant abolie. Bien sûr, les enseignants ne font pas délibérément, avec cet objectif affiché, de la sélection. Mais c’est le système lui-même qui l’effectue en produisant des élèves très adaptés, et dans le même temps d’autres qui sont moins adaptés. Et dans la population des moins adaptés, il y a naturellement les enfants qui ont des déficiences, des troubles et de maladies. Cette production ou reproduction des inégalités est un facteur de production et d’accentuation des situations de handicap.

L’habitude a été prise dans l’Éducation nationale de rechercher dans les caractéristiques de l’élève les causes de son inadaptation à l’école. C’est ce qui a conduit à légitimer, ou plutôt à trouver une légitimation à l’aide d’une argumentation à prétention objective scientifique comme le QI (quotient intellectuel de Binet et Simon), l’exil de certains jeunes dans les classes de perfectionnement ou à l’extérieur du système éducatif lui-même. On le voit très clairement par exemple avec les jeunes dits « à troubles du comportement » qui, de perturbateurs de l’ordre scolaire (règles sociales et apprentissages), passent à la qualification de perturbés en raison d’une trouble psychique, d’une déficience psychique statuée comme handicap psychique (la souffrance psychique). L’attribution des difficultés à une déficience ou à un trouble, dûment attestée par la « science » (médicale ou aujourd’hui dans le champ de la « neuro ») externalise en quelque sorte le traitement en dehors de l’école, à des spécialistes du soin (médical, psychiatrique, psychologique ou rééducatif) dans la mesure où il s’agit du champ large de la maladie. L’école et les enseignants se défaussent ainsi à bon compte de la recherche de solutions éducatives et pédagogiques pour ceux qui devraient bénéficier de pratiques inclusives.

Le secteur médico-social

On pourrait attendre du secteur médico-social qu’il favorise l’inclusion sur la base des valeurs d’autonomie, de développement, de participation auxquelles il est attaché. Et le secteur médico-social a opéré des évolutions qui vont largement dans ce sens. La loi de 2002, dans sa première partie sur les droits des usagers, et à travers tous les textes réglementaires qui ont suivi, a remis dans un certain droit commun ce qui était parfois hors du droit : le respect de la personne, l’expression des usagers, et bien des droits fondamentaux ont été réaffirmés et progressivement mis en œuvre. L’ouverture des institutions vers la vie ordinaire à l’école, au travail, dans les loisirs, dans les transports ou le logement a également constitué un facteur favorable à la participation des personnes en situation de handicap.

Ce que l’on appelle la désinstitutionalisation, c’est-à-dire le passage progressif d’une logique de murs à une logique de services, a été le fil directeur de la plus grande présence des personnes handicapées dans la société. Tout cela a contribué à faire penser que les personnes en situation de handicap ont droit à faire partie et font partie prenante de la vie ordinaire au nom de la philosophie du droit des personnes, avec la compensation et l’accessibilité nécessaires. La notion d’accompagnement qui s’est progressivement substituée à celle de prise en charge témoigne de ces avancées.

Et pourtant, à l’intérieur même du secteur médico-social, il existe de nombreuses résistances à poursuivre la logique de l’égalité des droits et de l’inclusion. Le secteur médico-social continue à penser de manière assez forte que le monde ordinaire, que l’école ordinaire, ne convient pas à certains enfants, qu’elle n’est même pas souhaitable pour certains d’entre eux, qu’il faut les mettre à part, « pour leur bien », que la société ou l’école sont maltraitantes ou mettent en souffrance. Au nom des valeurs fondatrices, est remise en cause la notion même de vivre ensemble, issue de l’universalité de l’école républicaine.

Dans sa tradition historique, et parce qu’il s’est créé et fondé sur cette « demande sociale », le secteur médico-social considère que les dysfonctionnements de la personne sont premiers dans les rapports qu’elle établit et entretient avec les milieux de vie, sous formes de troubles, de déficiences, de maladies. Par conséquent, dans les apprentissages que l’élève doit faire à l’école, on ne peut donner de réponses que dans l’intervention sur l’individu, avec des remédiations, de la rééducation, de la compensation, qui sont censées remettre cet individu dans les conditions optimales afin de tirer profit d’un milieu ordinaire dont on n’a pas à interroger les modalités d’action. Il est naturel dans ce modèle de soustraire les enfants à des milieux qui ne conviennent pas à leurs déficiences et à leurs caractéristiques personnelles, et d’en confier l’éducation à un milieu médicalisé et spécialisé. La situation des enfants à « troubles du comportement » est à cet égard exemplaire. Ils sont orientés vers les ITEP : l’institution a pour fonction de soigner la maladie ou le trouble psychique en vue de « guérir » le jeune et le rendre apte à ne plus perturber le milieu ordinaire.

Le médico-social s’est créé aussi sur l’idée que les populations qu’il devait « prendre en charge » étaient caractérisées par leur vulnérabilité et leur fragilité, et qu’à ce titre, ces populations méritaient protection. Idée tout à fait juste historiquement, et encore tout à fait juste aujourd’hui, mais qu’il faut adapter et reconstruire dans le monde d’aujourd’hui. Car l’attribution de ces caractéristiques oblitère la réalisation d’objectifs d’autonomie, de prise de risques, d’émancipation. « Pas assez autonome pour prendre le bus, pas assez mûr dans ses relations, pas un assez bon niveau scolaire pour aller en classe, ne se rend pas assez compte de comment il est, pas assez de distance dans son rapport aux autres, pas assez conscient de ses difficultés, pas assez conscient de son handicap, pas assez lucide sur les risques qu’il prend pour lui ou pour les autres, etc. » Cette litanie de « pas assez » est symptomatique d’une attitude, malgré tout assez généralisée, d’attribution d’incapacités, à tous les niveaux, à ces jeunes qui ont des déficiences, des troubles ou des maladies, et qui sont « orientés » en établissement ou service médico-social en raison de leur handicap. Une fois que ces jeunes sont entrés dans la catégorie « handicapé », leurs capacités, leurs compétences, leurs habiletés, leurs adaptations, leur résilience, leurs capabilités tendent à disparaître au profit de leurs incapacités, leurs insuffisances, leurs manques, leurs déficits, des risques qu’ils courent en raison de leur vulnérabilité, et, conséquence de tout cela, du manque de confiance qu’on leur accorde pour tenter, et risquer, leur participation sociale. Sous le prétexte, parfois bien réel, d’un besoin de protection, on majore les incapacités et les impossibilités, on institue des invalidités, on porte des jugements justifiant de l’exil de ces jeunes dans des dispositifs spécialisés.

Cette approche individuelle des dysfonctionnements se trouve amplifiée par le deuxième pilier de la création du secteur médico-social, l’approche bio-médicale. Alors que les approches conceptuelles d’aujourd’hui s’accordent sur le caractère éco-systémique des situations rencontrées par les personnes handicapées, l’approche ancienne demeure extrêmement ancrée dans les organisations, les actions et les représentations des professionnels du secteur.

Dans le quotidien des fonctionnements des établissements et services médico-sociaux, c’est encore le contexte médical et de la santé qui prévaut. La porte d’entrée, ouverte par la MDPH, reste l’évaluation de la déficience, à travers le guide barème d’invalidité, qui donne droit au statut de personne handicapée et de bénéficiaire d’un établissement ou service. Ceux-ci, depuis la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires) de 2009, sont rattachés, dans leur fonctionnement, mais aussi dans leurs préoccupations, leurs schémas de pensée et d’approches, aux Agences Régionales de Santé, et récemment, l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation médico-sociale) a été rattachée à la HAS (Haute Autorité de la Santé). Cette structure organisationnelle tend à peser sur la prééminence de la santé, sa signification fût-elle élargie, dans l’approche du fonctionnement des personnes handicapées.

L’approche bio-médicale est toujours très présente dans les pratiques professionnelles, qui mettent le soin et les rééducations des professionnels para-médicaux comme réponses obligatoires et premières à la résolution du problème de handicap. Cela se manifeste par exemple par la place et le pouvoir des médecins (spécialiste, généraliste, psychiatre) ou des psychologues dans bon nombre d’institutions. C’est parfois encore le médecin qui donne le sens de l’action médico-sociale du service : « Il a une dysphasie réceptive de type phonologico-discursif, alors il lui faut de la psychomotricité, et il ne peut pas aller en inclusion », décrète par exemple le médecin. Et même quand le médecin n’est pas là, son fantôme est encore présent dans les a priori prescriptifs de rééducation et de priorité des soins relativement aux actions éducatives ou pédagogiques.

Lorsque l’on met en regard les forces convergentes de l’Éducation nationale et celles du secteur médico-social, on trouve certes des modalités de fonctionnement qui sont des facteurs favorables au développement de l’école inclusive. Le partenariat qui s’est mis en place et développé entre les acteurs est indubitablement un de ces facteurs. Mais on ne peut faire le déni d’obstacles existants, issus de la rencontre des intérêts d’une Éducation nationale encore encombrée de ces enfants différents, et ceux d’un secteur médico-social qui vit de ces enfants. Dit plus brutalement, quand l’école ne veut pas accueillir des élèves en situation de handicap, elle se trouve en résonnance cognitive et pratique avec le médico-social qui ne veut pas de son côté non plus les lâcher.

Le texte sociétal

Tout le monde s’accorde à observer la difficulté, voire l’impossibilité de vouloir une école inclusive dans une société non inclusive. Bien sûr, les personnes en situation de handicap ont aujourd’hui une situation bien plus enviable qu’auparavant. La préoccupation de la situation de ces personnes est devenue un devoir de solidarité politique. Les droits à la compensation, les droits à l’accessibilité, les modalités d’accueil et d’accompagnement se sont améliorées. Leur visibilité et lisibilité dans la société est meilleure. Le fait que ce soit le domaine du handicap qui arrive en tête, pour la première fois en 2018, dans les réclamations auprès du Défenseur des droits concernant la lutte contre les discriminations témoigne autant de cette préoccupation, de cette visibilisation, que du chemin qui reste encore à parcourir. Même si on peut déplorer encore nombres d’actes, de propos et d’organisations discriminatoires, le temps est passé où les personnes handicapées étaient cachées ou honteuses. De là à affirmer le caractère inclusif de la société, il y a plus qu’un pas ! Car la société développe aussi des forces qui vont à l’encontre d’une dynamique inclusive.

Rien n’illustre mieux cette contradiction entre discours inclusif (sur l’école ou dans d’autres domaines) et les contextes non inclusifs de la situation des personnes handicapées par rapport au travail. Le travail est aujourd’hui marqué par des concepts et des pratiques comme la fluidité, l’adaptation, la vitesse, la rapidité, le changement, la flexibilité, la réalisation de soi, le « just do it », l’entrepreneuriat de soi, etc. Mais il se trouve aussi que ces nouvelles modalités de conceptualisation du travail, et toutes les pratiques qui les accompagnent, laissent sur le bord de la route, ou plus violemment, excluent ou désaffilient les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, et parmi celles-ci les personnes handicapées. Dans une société prônant ou mettant en pratique des valeurs éloignées de la compréhension des plus fragiles, il est nécessaire de prendre de la distance pour affirmer et mettre en œuvre des pratiques d’inclusion et d’accueil des plus fragiles.

Au-delà du travail lui-même, les mêmes valeurs promues ou qui apparaissent émergentes sont également excluantes d’une certaine manière. Ces nouveaux « mode de vie », au regard des autres et au regard de soi, mettent toute une population qui n’est pas à même de se doter rapidement de ces capacités dans des situations difficiles, en écart avec une société qui met ces valeurs à « the place to be ». La rationalité entrepreneuriale qui balise aujourd’hui le modèle sociétal et son propre développement personnel divise entre ceux qui peuvent, et ceux qui ne peuvent pas, quelles que soient les raisons, individuelles ou sociales.

On retrouve le même type de contradiction entre l’égalité formelle et les inégalités réelles. Cette contradiction n’est pas nouvelle dans le champ politique et sociétal, selon d’autres formes et d’autres lignes de démarcation. La charité sous le signe de la religion, la bienfaisance sous le signe de la philanthropie, l’aide sous le signe du social, l’accompagnement sous le signe de la solidarité, ont été les figures historiques, successives ou simultanées, d’intervention pour tenter de réduire la fracture sociale entre les personnes handicapées (et d’autres) et la société.

Alors que les approches conceptuelles d’aujourd’hui intègrent les aspects systémiques et interactifs et l’anthropologie des différences pour comprendre, expliquer et agir sur les phénomènes, dont ceux liés au handicap, la focalisation sur les corps constitue un paradigme très présent. Sur le plan esthétique par exemple, c’est le corps « parfait » qui devrait être la norme : rester jeune, faire du sport, lutter contre la prise de poids, etc., sont des injonctions permanentes. Dans ce contexte d’idéalisation des corps, les corps différents, qui sont l’apanage des personnes handicapées, peuvent peiner à trouver leur légitimité sociale.

Dans un autre registre, nombre de phénomènes qui sont le lot des habitudes de vie deviennent des pathologies, au sens médical du terme : ainsi le nombre de maladies « psychiques » de la classification américaine des maladies ne cesse de croître, au point qu’une tristesse excessive ou trop longue après la mort d’un proche est devenue une maladie. Cette tendance à la médicalisation des phénomènes est aussi de nature à renforcer l’approche conceptuelle bio-médicale de la situation des personnes ayant une déficience. Et de manière encore plus grave, des philosophies comme l’eugénisme ou, plus récemment, le transhumanisme sont en opposition frontale avec l’idée de société inclusive.

L’inclusion présuppose une certaine idée, une certaine volonté politique même, de vivre ensemble, d’apprendre ensemble propre à l’école. Or le vivre ensemble, derrière un discours consensuel et abstrait, est largement contrecarré aujourd’hui par des tendances très fortes à vivre séparés, à vivre entre soi. Tendance dure avec les positionnements de l’identitarisme et du communautarisme, deux idéologies où la radicalité des frontières entre le « eux » et le « nous » est affirmée avec force. Mais tendance soft aussi, tout à fait conciliable avec un discours « droits-de-l’hommiste » de tolérance ou d’actions individuelles comme la charité autrefois, avec les discriminations de la géographie urbaine et scolaire (on parle de ghettoïsation ou de gentrification des quartiers), et, en ce qui concerne l’école, la grande attirance pour et le développement de certaines écoles privées, parfois à prétention alternative, la création de classes ou d’écoles spéciales pour les surdoués ou les « dys » (dysphasique, dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, dysexécutif, dyscalculique, etc.), le discours sur l’illégitimité de la présence des élèves dans une école de « fabrique des crétins », ou la justification de lieux spécifiques pour les élèves handicapés, « pour leur bien » évidemment.

Les valeurs ainsi promues dans la société irriguent bien évidemment les représentations des professionnels de l’éducation et du médico-social. Elles peuvent fréquemment constituer des obstacles aux représentations et aux pratiques inclusives.

Conclusion

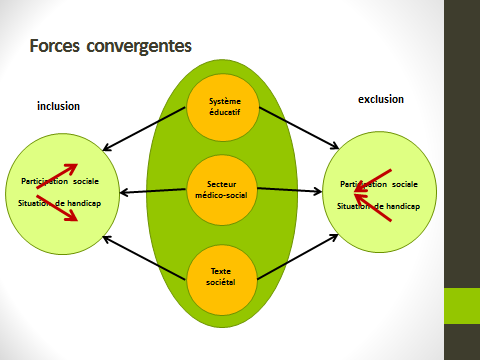

À l’issue de l’identification des différents

facteurs, les uns favorisant la participation sociale et réduisant

les situations de handicap pour tenir sa place et son rôle

d’élève, les autres mettant des obstacles à

cette participation sociale et augmentant les situations de handicap,

on voit bien qu’il y a des convergences entre les trois

« instances » que sont le système

éducatif, le secteur médico-social et le texte

sociétal. Je devrais donc corriger le schéma précédent

de forces centripètes et de forces centrifuges concernant

l’inclusion. Il y a des forces convergentes favorisant

l’inclusion et la participation sociale, et des forces

convergentes y mettant des obstacles et favorisant les situations de handicap.

À l’issue de l’identification des différents

facteurs, les uns favorisant la participation sociale et réduisant

les situations de handicap pour tenir sa place et son rôle

d’élève, les autres mettant des obstacles à

cette participation sociale et augmentant les situations de handicap,

on voit bien qu’il y a des convergences entre les trois

« instances » que sont le système

éducatif, le secteur médico-social et le texte

sociétal. Je devrais donc corriger le schéma précédent

de forces centripètes et de forces centrifuges concernant

l’inclusion. Il y a des forces convergentes favorisant

l’inclusion et la participation sociale, et des forces

convergentes y mettant des obstacles et favorisant les situations de handicap.

À côté du cure et du care, il y a un nouvel espace à occuper. Avec le cure, on a progressé dans la prévention, les diagnostics, les traitements chirurgicaux, médicamenteux et prothétiques, ainsi que dans les rééducations, et il y a encore d’immenses perspectives dans ce champ. Avec le care, on a progressé dans l’attention aux personnes et à leurs besoins, dans la protection et la prise en compte de la vulnérabilité jusqu’à la conception de leur accompagnement, et l’on est loin d’avoir encore fait le tour de la question. Il n’y a pas lieu de barrer d’un trait ces acquis et ces marges d’évolution, au contraire, il y a lieu de continuer à alimenter leur mise en œuvre. Mais avec un nouvel espace qui leur donne un nouveau sens, une éthique des droits de chacun et de tous à tenir une place pleine et entière dans la société et dans l’école.

Alors peut-on répondre à la question : l’inclusion nuit-elle gravement au handicap ? La réponse est clairement non si l’on regarde et si l’on s’en tient à l’immobilité des choses, des représentations, des organisations, des pratiques professionnelles.

Mais la réponse peut être oui : oui, une école véritablement inclusive peut favoriser les situations de participation sociale des élèves qui ont des déficiences, des troubles ou des maladies, et par là-même réduire les situations de handicap, à condition d’un nécessaire et continu changement des acteurs agissant auprès de ces jeunes, dans l’école, dans le secteur médico-social et dans l’environnement sociétal. Et je voudrais rajouter une condition : que l’inclusion ne soit pas l’application de « bonnes pratiques » instituées on ne sait où. L’inclusion est une réflexion sur le sens de l’action pour favoriser la participation sociale et réduire les situations de handicap, c’est-à-dire est une philosophie pratique.

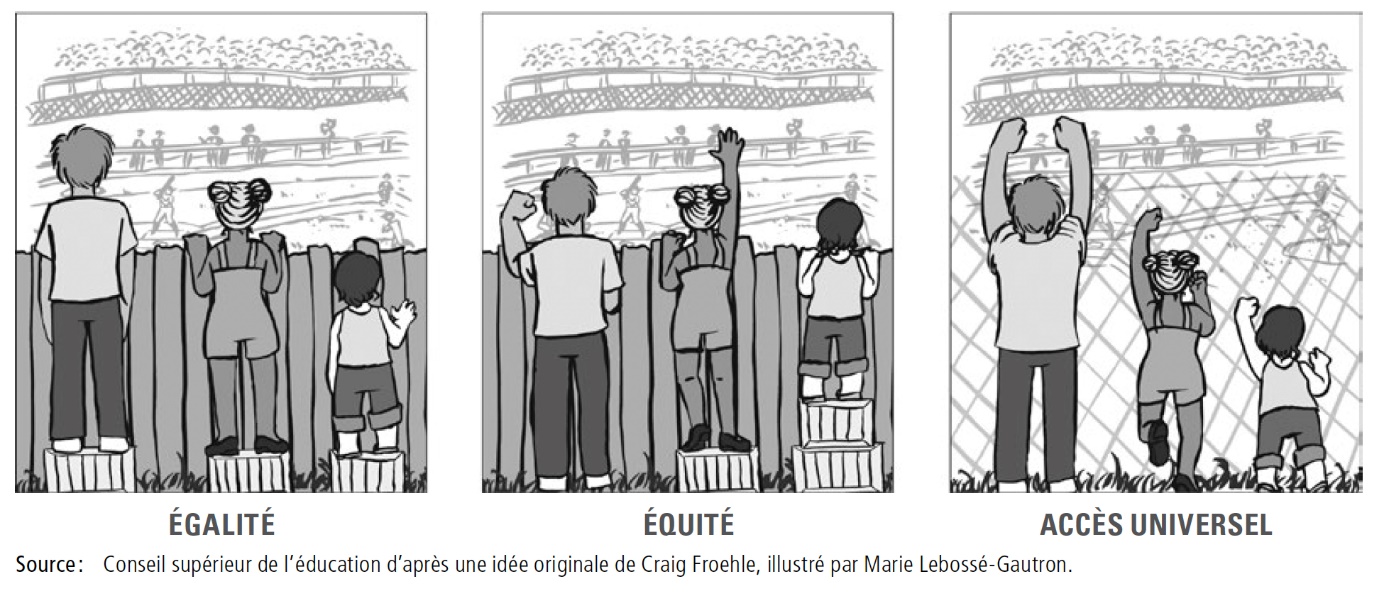

Et je voudrais terminer par un inachèvement, théorique et pratique : il y a lieu de distinguer ce que je n’ai pas distingué, à savoir identifier d’une part les notions et les pratiques de l’inclusion scolaire et d’autre part les notions et les pratiques de l’éducation inclusive. Et pour illustrer mon propos, je vous propose une petite vignette, l’équité étant l’illustration de l’inclusion scolaire et l’accès universel étant celle de l’école inclusive (cette illustration est reproduite dans : Avis au Ministre de l’éducation, du loisir et de sport du Québec du Conseil supérieur de l’éducation, Pour une école riche de tous ses élèves, octobre 2017).

Et pour mettre au final une note d’optimisme dans le cheminement vers une école et une société inclusives, je voudrais reprendre une formule d’Edgar Morin : « Essaimons, échouons, échouons, jusqu’à l’arrivée de l’improbable ».

Un texte de Jean-Yves Le Capitaine

ARIFTS, Rezé, 17 avril 2018

* * *

*

Ce texte a servi de base pour une conférence donnée pour l’

Ce texte a servi de base pour une conférence donnée pour l’