Oser la pensée en UPI

Quelles pratiques pédagogiques de l’oral mettre en œuvre, avec des élèves « déficients intellectuels », pour leur permettre d’apprendre à se faire une opinion, et à l’exprimer en argumentant ?

Mémoire de Claire Jacob,

présenté au CAPA-SH option D – Session 2006

Introduction

L’école a, pour moi, deux fonctions fondamentales :

- aider les enfants à développer leur pensée, à devenir curieux, à se poser des questions sur le monde qui les entoure, à acquérir les outils nécessaires pour satisfaire cette curiosité. C’est ainsi que se fait la transmission des connaissances.

- leur apprendre à vivre ensemble, à établir des règles de vie où puissent s’articuler l’épanouissement individuel et l’intérêt collectif, c'est-à-dire tendre vers un modèle démocratique et pour cela apprendre à communiquer ses idées pour les confronter à celles du groupe, apprendre à être soi en tenant compte de l’existence des autres.

Pour ces deux grands axes, la parole est centrale.

Pendant une quinzaine d’année, j’ai travaillé en maternelle, dans des écoles en ZEP du 20ème.

Le langage était essentiel : réunion du matin où chacun se retrouve pour des échanges spontanés, mise en place d’ateliers avec des consignes précises et développement de projets collectifs qui sont des occasion de créer, chercher, rencontrer et apprendre.

Cette vie de groupe est la base de la socialisation des enfants, avec ses règles, ses difficultés mais aussi cette envie de se retrouver pour continuer le travail commencé.

Puis, six ans passés à l’école Vitruve m’ont beaucoup appris sur le rôle essentiel que joue l’apprentissage de la prise de parole, du débat, de l’argumentation dans tous les autres apprentissages plus typiquement scolaires. À Vitruve, les enfants sont amenés à cogérer l’école avec les adultes par des pratiques institutionnelles comme le « conseil d’école des enfants » hebdomadaire, le système de plaintes ou des AG. Cette cogestion se traduit par des prises de décisions et des mises en actes dont les adultes sont garants.

Le rôle des adultes est clairement d’aider la communauté scolaire à se trouver des règles et un fonctionnement démocratique en permettant essais et tâtonnements. Face à un problème, les enfants cherchent une solution qui va être essayée, si ça ne marche pas, il faudra trouver autre chose.

L’intuition fondamentale de Vitruve, c’est que l’on ne peut séparer l’éducation de l’enseignement, que savoir être, savoir faire et savoirs sont intimement imbriqués.

Le travail en équipe des adultes y est fondamental car il est indispensable d’analyser ensemble ce qui se passe dans l’école pour avoir une vision plus complète et plus juste de ce qui se joue afin de réagir de manière cohérente.

Ces expériences m’ont appris le rôle central que joue la parole dans le développement de la pensée d’un groupe, de chaque individu et par là même dans la progression de ses acquis scolaires. Ces échanges, cette circulation d’idées sont les bases de l’éducation à la citoyenneté.

En UPI où les enfants ont, pour des raisons diverses, du mal à construire leur pensée, il m’apparaît d’autant plus important de travailler l’oral avec eux à travers la vie du groupe.

En permettant, par le travail de la langue, la complexification de la pensée, les enfants seront d’autant plus à même de progresser dans les autres apprentissages scolaires.

* * *

*

I) La pratique de l’oral à l’école

Avant de parler de l’oral à l’école, il me semble intéressant d’examiner rapidement comment se développe le langage avant l’âge scolaire.

Dans son livre Pensée et langage, Vygotski soutient que l’enfant est, dès le commencement, un être social et que la fonction initiale du langage est la communication. Ce langage social extériorisé va devenir d’une part le langage communicatif et d’autre part le langage égocentrique qui se transformera ensuite en langage intérieur.

Vers 2 ans, l’enfant va faire la plus grande découverte de sa vie : chaque chose a un nom. Mais pendant un temps, le mot sera plus une propriété qu’un symbole de la chose.

Il va s’efforcer de maîtriser le signe attaché à l’objet, signe qui sert à le nommer et à le communiquer et ainsi découvrir la fonction symbolique du langage. A partir de là Vygotski dit que le langage devient intellectuel et la pensée verbale. Il y a recoupement entre pensée et langage.

Or ce langage n’a pas été créé par lui, il assimile celui des adultes qui l’entourent.

Les mots qu’ils utilisent recouvrent des classifications, des généralisations, ont une complexité qui correspond au mode de pensée des adultes. Le langage d’un enfant a le même aspect extérieur, la même enveloppe, que celui d’un adulte mais il ne peut pas signifier les mêmes choses. Les actes de pensée que l’enfant effectue à l’aide du langage ne correspondent pas avec les opérations qui se produisent dans la pensée de l’adulte alors qu’ils utilisent le même mot.

La signification des mots n’est donc pas immuable, elle se modifie au cours du développement de l’enfant, avec les différents modes de fonctionnement de la pensée

En France, les textes officiels du 14 février 2002 affirment :

« La maîtrise du langage et de la langue française, dans leurs usages scolaires, à l’oral comme à l’écrit, est l’objectif essentiel de l’école primaire. Elle est un droit pour chaque élève et doit rester un souci permanent de tous les enseignants du cycle 3. Elle est la base de l’accès à toutes les connaissances, permet d’ouvrir de multiples horizons et assure à l’enfant toute sa place comme futur citoyen. »

Il existe donc un droit à la parole, reconnu dans les instructions officielles.

Le langage touche autant la sphère cognitive que la sphère affective, autant les savoirs et savoirs faire que les savoirs être.

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons d’avantage au savoir être, car je pense que « se forger et exprimer une opinion » c’est :

- se permettre d’avoir une pensée personnelle

- avoir la possibilité et le courage de confronter cette opinion au jugement des autres.

Ces deux points sont intrinsèquement liés dans la mesure où l’on apprend à se dire et à penser par la rencontre avec l’autre.

Nous développerons ici trois axes essentiels qui fondent l’importance de l’apprentissage de l’expression d’une opinion :

- La construction de l’individu

- La construction collective d’une pensée partagée

- La construction de la démocratie

Puis nous nous intéresserons à la construction du cadre dans lequel une parole peut s’exprimer le plus librement possible, en se donnant le maximum de chances pour qu’elle s’appuie sur ces trois axes.

1) La parole comme construction de soi

Pour Platon, « penser, c’est se parler à soi-même, parler à l’autre qui est en soi. »

Quand on veut communiquer sa pensée aux autres, il faut l’avoir suffisamment élaborée pour pouvoir la mettre en mots. Cette pensée réflexive aide à la construction d’un monde intérieur, de soi.

Pour Freud, la pensée est d’abord inconsciente, constituée des liens entre les impressions laissées par les objets. Le lien avec des mots permet d’apporter des relations entre des représentations d’objets qui n’auraient pas été possibles sans langage ; c’est une partie capitale de nos processus de pensées.

Dans la psychanalyse, les mots sont les vecteurs de la pensée consciente du sujet mais, à travers eux, va aussi s’exprimer de l’inconscient, car un mot n’a pas qu’un sens et peut signifier autre chose que ce que le sujet pensait vouloir dire. Dans le cas du lapsus, un mot jaillit plutôt qu’un autre, traversant la censure du Moi.

Lorsque l’on arrive à mettre en mots une émotion, cela devient plus gérable car on a pu, à travers le langage, prendre du recul, mieux se comprendre. On a pu commencer à développer une pensée sur des affects.

Avec les mots, l’enfant se construit comme un être singulier, comme différent des autres. Par le langage qui lui préexiste, il reçoit une explication du monde, une culture, mais en l’utilisant il donne aussi sa propre vision du monde.

« En se transformant en langage, la pensée se réorganise et se modifie » écrit Vygotski, « la relation de la pensée au mot n’est pas une chose statique mais un processus, un mouvement perpétuel de la pensée au mot et du mot à la pensée. Dans ce processus, la relation de la pensée subit des transformations...

« Les mots ne se contentent pas d’exprimer la pensée, ils lui donnent naissance. »

C’est donc aussi en parlant qu’on construit sa pensée.

L’homme s’écarte de l’animal en ce qu’il parle. Benveniste définit le langage humain comme différent du langage animal car il peut intervenir sur le langage de l’autre et pas seulement le véhiculer.

C’est, confronté à la situation de communication dans le groupe, qu’une idée va s’enrichir, se développer, se transformer et se concrétiser.

Françoise Dolto, dans la préface de Vers une pédagogie institutionnelle de F. Oury et A. Vasquez, a une expression très juste. Elle explique que l’acceptation d’un membre dans un groupe, l’attention à toute expression qui émane de lui comme preuve nécessaire de sa présence, nécessaire aussi au groupe, donne l’impression de « plus être ».

Parler à un autre, aux autres, aide donc à la construction de sa pensée, encore faut-il s’entendre sur le mot « parler ». C’est le besoin de se faire entendre et comprendre.

Parler, c’est s’exprimer pour mettre en mot un vécu, dire ce que l’on pense et tenter de penser ce que l’on dit. C’est souvent en essayant de se faire comprendre que les mots vont plus loin et aident à l’approfondissement, à la prise d’une nouvelle direction de la pensée.

La pensée s’élabore, s’enrichit dans la mise en mots.

Parler, c’est aussi mettre ensemble des éléments de son identité, éviter le morcellement intérieur, créer une harmonie, une unité de l’être. En parlant de soi, de ce qu’on aime, de ce que l’on veut devenir, de ce qu’on est capable de faire, on se construit sous le regard d’autrui comme un être singulier. On n’est pas dans l’indifférenciation, et l’affirmation de cette différence, l’espace entre l’autre et soi, va permettre l’échange, le dialogue, la confrontation.

Dans la fusion, il n’y a pas besoin de langage puisqu’on est un, on n’a pas besoin de se donner à comprendre. Pour parler à quelqu’un, il faut être deux, moi et l’autre, le différent, celui par qui j’aimerais me faire comprendre, celui qui va me parler en me révélant de l’inconnu de moi.

En créant cet espace, en écoutant l’autre parler, penser, donc en le laissant être différent on lui permet de se construire et on se construit comme un être singulier. L’autre me renvoie comme dans un miroir ce que je suis et ce que je ne suis pas.

C’est dans l’écoute de l’autre qu’il peut y avoir prise de conscience de ce que je suis, de ce que je pense. Cette prise de conscience est une mise à distance de soi et du monde sans laquelle il ne peut y avoir d’apprentissages. On ne peut chercher à connaître que ce qui est perçu comme différent.

Parler, c’est aussi s’inscrire dans une culture où les mots ont déjà été utilisés par d’autres ; ces mots ont véhiculé des pensées ; chacun ne part pas de rien, il pense avec, grâce aux hommes qui l’ont précédé. Il s’inscrit dans une histoire, celle des hommes.

2) La construction collective d’une pensée partagée

L’école est un lieu d’apprentissage des autres et du monde.

L’enfant va d’abord à la découverte du monde à travers son univers familier, sa famille, ses proches. L’arrivée à l’école va lui permettre (ou devrait lui permettre) d’élargir ses possibilités d’exploration de l’inconnu. Il va pouvoir chercher des réponses à ses questions avec d’autres, enfants et adulte, qui, à travers leurs mots, vont lui faire découvrir une autre approche, une autre perception du monde.

Il va trouver des solutions raisonnées à des problèmes partagés, co- construire, co- élaborer des réponses. A plusieurs, on trouve mieux.

Il va se rendre compte que certains problèmes sont rencontrés par tous : l’amitié, l’envie, la différence homme/femme etc.

Parler ensemble est source d’apprentissages, si on développe la capacité d’écouter, de tenter de comprendre, d’entendre la différence, de pointer les divergences, de chercher du sens ensemble. C’est de la « parole ensemble » que peut naître la pensée critique, la remise en cause de ses certitudes par la parole de l’autre.

Quand on donne son opinion, il n’y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Il n’y a pas un savoir absolu. Exprimer ce que l’on pense, ce que l’on ressent, ce n’est pas « bien » ou « mal ». Il y a une liberté à être ce que l’on est. Et c’est en prenant cela comme base que l’on peut argumenter.

Argumenter est « une activité qui vise à intervenir sur les idées, les opinions, les attitudes, les sentiments ou les comportements de quelqu’un ou d’un groupe de personnes » (Grize).

Exposer son point de vue, se justifier, questionner... c’est un processus qui fait évoluer la pensée. On argumente non pour convaincre l’autre au sens de l’emmener sur sa propre position, non pour vaincre et obtenir la majorité, mais pour savoir si ce que l’on dit est vrai et chercher avec d’autres.

Mais tout cela n’est possible que dans certaines conditions, comme l’explique Didier Anzieu dans Le groupe et l’inconscient, car le groupe représente une menace primaire pour l’individu. L’être humain n’existe comme sujet que s’il a le sentiment de son unité, unité de son corps, de son psychisme.

Dans un groupe en face à face, sans une figure dominante, par l’amour de laquelle chacun se sent protégé et uni aux autres, une telle situation est vécue comme une menace de l’identité personnelle, comme une mise en question du moi.

Un groupe peut devenir une représentation mentale du morcellement de diverses parties de soi et éveiller, par là même, une très profonde angoisse, celle de l’unité perdue, du Moi brisé.

Seule l’adhésion très forte à un objectif commun ou l’attachement à une même personne peut, dit Anzieu, donner l’unité indispensable.

Alors les individus du groupe pourront dire « nous », naissance d’une unité supérieure à chaque individu et à laquelle chaque individu participe sans se sentir disparaître.

Durkheim dit ainsi : « le groupe est un tout différent de chacune de ses parties ».

Il peut donc y avoir alors création d’une pensée collective à laquelle chacun aura participé et qui, je crois, aura fait évoluer, aura enrichi la pensée de chaque individu.

Ce droit à la parole qui se travaille dans un groupe où chacun peut rester soi tout en participant à l’entité « groupe », permet aussi une citoyenneté active, une participation à l’élaboration d’une « vie ensemble ».

3) La parole comme construction de la démocratie

Dans l’Athènes démocratique, tout citoyen avait droit à la parole. Les Athéniens considéraient la liberté de parole comme leur privilège.

Il n’y a pas de liberté sans liberté de parler, de communiquer, de répandre ses idées.

C’est ce qui est affirmé dans la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme.

Mais que met en place l’école de la République pour ce type d’apprentissage ?

Dewey affirme qu’une société qui se veut démocratique doit apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes.

Qu’en est-il de notre école où, trop souvent, on apprend qu’à toute question correspond une unique bonne réponse, que connaît le maître ? Il y aurait donc un Savoir, des réponses immuables à apprendre et non à chercher et des gens qui savent et d’autres qui ne savent pas. Ce n’est sans doute pas idéal pour former de futurs citoyens.

Je pense que les enfants devraient apprendre à avoir l’esprit critique et à douter de ce qu’on leur dit qu’il faut croire et que les autres croient. Ainsi ils apprendraient à ne pas permettre qu’on leur souffle ce qu’il faudrait penser, dire ou croire.

Mais c’est uniquement en faisant usage réellement de la liberté de parole que l’on pourra faire cet apprentissage. C’est en essayant réellement de vivre ensemble dans l’espace école, en avançant ensemble sur les problèmes de la vie quotidienne, en acceptant le débat pour essayer de trouver des solutions raisonnées à des problèmes partagés. Là, le maître ne peut avoir de réponses toutes faites ; il y a une communauté d’ignorance et cela permet l’exercice réel de la recherche commune de solutions. Pour cela, il faut que le maître accepte de ne pas avoir la maîtrise de ce qui va arriver (ce qui fait peur) pour accepter la créativité propre au débat d’un groupe et donc l’inattendu.

L’école doit être un lieu où l’enfant s’exerce à la pensée réflexive, c’est à dire, selon Dewey, une manière de penser consciente de ses causes et de ses conséquences.

Penser par soi-même c’est se forger sa propre compréhension du monde et donc savoir dans quel monde on souhaite vivre. C’est être capable d’avoir un esprit critique par rapport à ce que disent les autres quels qu’ils soient, hommes politiques, d’argent, stars, scientifiques..., à ce qu’on voit, entend ou lit dans les médias.

Dans une société démocratique, c’est la parole et pas seulement le vote et l’information qui est au cœur du dispositif politique. L’école se doit donc de donner à tous la possibilité d’apprendre à s’exprimer, à écouter, à débattre et à se forger une opinion.

La citoyenneté, ce n’est pas seulement des droits et des devoirs. Il y a une satisfaction, un certain « bonheur » d’être ensemble, de décider ensemble, de créer ensemble. Dans une société de consommation où on apprend à rechercher le bonheur personnel dans la satisfaction de ses envies, on peut apprendre qu’il existe d’autres façons d’être.

Matthew Lipman, on le verra plus loin, développe l’idée que la classe doit se transformer en « communauté de recherche » et il écrit : « par sa structure sociale, la communauté de recherche constitue un pont obligé entre la famille comme institution et une société démocratique en recherche ».

L’école annonce la société de demain. Il est donc important, non seulement de réfléchir aux savoirs que toute personne devrait avoir en sortant de l’école, mais également à la façon dont on lui a appris à apprendre, dont on lui a appris à vivre avec les autres. Il faudrait se demander quels types de relations on apprend à l’école, entre pairs, vis à vis du savoir et vis à vis des adultes qui représentent le savoir et donc le pouvoir.

À chaque pédagogie correspond un type de société, il faut en être conscient.

4) Un cadre possible

Il est donc important, maintenant, de chercher quelle pédagogie mettre en œuvre, quel est le cadre propice à l’apprentissage d’une parole qui puisse aider l’individu à se construire à l’intérieur d’un groupe vivant, dynamique, créatif et démocratique.

Une école muette institue le déni des personnalités. Elle est soumission à l’autorité.

Matthew Lipman, dans la première partie de son livre, À l’école de la pensée, fait une description très dure mais assez réaliste de l’arrivée de l’enfant à l’école. Il décrit d’abord le très jeune enfant comme « vivant, curieux, plein d’imagination et avide de connaître ». Pour lui, l’enfant est plongé dans un monde totalement neuf pour lui, où chaque objet, chaque situation l’oblige à en chercher la signification, à se poser des questions et à penser à leur propos, un monde qui le subjugue et l’émerveille, tout en le forçant à l’action et à la réflexion. Et ce monde incite l’enfant à penser et à parler.

À l’arrivée à l’école, il entre dans un univers très structuré, où les événements se succèdent au lieu de s’entremêler, sans stimulation. L’école le vide de sa capacité d’initiative, d’inventer, de penser, d’où une baisse du désir d’apprendre.

Lipman cite Dewey pour qui l’école a échoué car elle propose aux élèves des réponses toutes faites au lieu de les faire devenir eux-mêmes chercheurs. Lipman reprend l’idée de transformer une classe en « communauté de recherche » dans laquelle les élèves s’empruntent mutuellement des idées les uns aux autres, s’encouragent l’un l’autre à justifier leurs positions, essaient de comprendre leurs camarades.

Depuis longtemps des mouvements pédagogiques tels que celui de Freinet ou de la pédagogie institutionnelle placent le débat au centre du fonctionnement de la classe.

Avec la « classe coopérative », apparaît un fonctionnement qui s’inscrit dans une philosophie éducative fondée sur la communication. L’enfant apprend par les autres, en réseau, en coopération mais en respectant sa dynamique personnelle d’appropriation des connaissances.

Lors des conseils d’enfants, la parole est au centre, que ce soit dans les régulations de conflits ou les présentations de projet, chacun est invité à donner son opinion, à partager sa pensée, à l’expliciter, à la réélaborer. Il y a une très forte articulation entre l’individuel et le collectif.

La vie coopérative permet à chacun d’exprimer une idée de projet. Grâce au groupe, cette idée est verbalisée puis raisonnée et enfin réalisée. L’enfant est ainsi reconnu et valorisé. L’individu qui propose un projet, qui émet une hypothèse, reçoit un retour du groupe.

Le groupe se trouve enrichi par l’apport de l’individu. On trouve là le principe de mutualisation des idées et des savoirs.

Dans la pédagogie Freinet, il y a aussi une mise en avant de la valeur du travail comme lieu et temps de fabrication, de création, d’échanges, d’où l’importance de la technique de l’imprimerie. Ceux qui savent transmettent leurs savoirs à ceux qui ne savent pas. Parole et action vont de pair.

Pendant les régulations de conflits, les enfants vont pouvoir réfléchir au sens de la règle. Ils passent de la soumission à une attitude responsable : ils peuvent agir sur le fonctionnement de la vie collective plutôt que la subir. Dans la pédagogie institutionnelle1, les auteurs expliquent que « le but de cette réunion est de permettre le fonctionnement de la classe en assurant l’éducation des enfants et, parfois même, ce qu’on pourrait appeler une psychothérapie. L’essentiel est peut-être moins ce qui est dit, que le fait que ce soit dit et entendu. ».

Le Conseil est un moment très institutionnalisé, il a lieu dans un temps donné, les participants sont en cercle, il y a un président de séance, un secrétaire, c’est un rituel stable.

Le maître, responsable du groupe, a un droit de veto. Souvent la réponse aux conflits est à rechercher dans une nouvelle organisation. Les solutions sont mises à l’épreuve et peuvent être changées au Conseil suivant si elles ne sont pas efficaces.

Dans les pédagogies décrites ci-dessus, on voit bien l’importance de la communication.

Il y a des enjeux réels de discussion. Les élèves ont des raisons de s’exprimer et de débattre, d’autant plus que ce ne sont pas des paroles en l’air : les décisions sont suivies d’actes concrets, le groupe a donc réellement un pouvoir de transformation. Et cela m’apparaît fondamental. C’est une vraie éducation à la citoyenneté où les enfants ont le pouvoir de bâtir une micro société.

Derrière ces pédagogies, il me semble qu’il y a aussi une vision différente de l’enfant, un changement de statut. Il devient un être en devenir certes, mais dont les capacités sont reconnues, exploitées et à partir desquelles il va pouvoir réfléchir et évoluer avec d’autres.

Le désir d’apprendre est « naturel » dit Freinet. « Le problème essentiel de notre éducation reste non point, comme on voudrait nous le faire croire aujourd’hui, le « contenu » de l’enseignement, mais le souci essentiel que nous devons avoir de donner soif à l’enfant »2.

Le rôle du maître s’en trouve profondément modifié. Il doit maintenir cette envie d’apprendre, faire vivre le groupe, équilibrer les besoins individuels avec les besoins du groupe.

Il est garant du cadre qui s’institue avec ses règles et ses interdits, car il faut parfois interdire pour construire un cadre qui protège et où l’on puisse créer du lien et non des ruptures.

La démocratie, ce n’est pas « naturel », ça s’apprend. L’enseignant est celui qui accompagne le groupe dans le respect de ses engagements, dans l’écoute de l’autre.

Il faut qu’il soit en mesure d’analyser ce qui se joue dans le groupe pour qu’il n’y ait pas de prise de pouvoir, de « dérive mafieuse ».

Il ne faut pas se le cacher, le maître a un rôle particulier à jouer ; il n’est pas sur le même plan que le reste du groupe. Il va appuyer la parole d’un timide, laisser le groupe couper la parole au bavard. Il peut pousser telle ou telle proposition qui lui semble intéressante et éducative.

Le grand intérêt de ces temps de résolution de conflits est de les intellectualiser et de les verbaliser en interdisant le passage à l’acte. Le fait d’écrire et d’attendre le temps approprié permet le recul et l’élimination des conflits peu importants.

Quels que soient les moments (échanges, présentations de projets, résolutions de conflits ou autres), ce qui est très important, c’est l’existence d’un espace conflictuel, un espace de négociation et d’argumentation.

* * *

*

II) De l’importance de cette pratique pédagogique auprès des enfants d’UPI « déficients mentaux »

Sous l’étiquette « déficients intellectuels » sont regroupés tellement de pathologies différentes qu’il m’apparaît difficile d’en parler. Enfants trisomiques, autistes, traumatisés ... beaucoup d’étiquettes qui n’arrivent pas, et heureusement, à décrire des individus.

Car chacun est différent, son histoire est différente, sa façon de vivre avec ses problèmes, son insertion dans sa famille, dans la société est différente. Le regard des autres suivant que c’est inscrit ou non sur leur visage est différent. Et eux, comme tous les individus, sont modelés par tout cela.

Ce qui, pour moi institutrice, les rassemble, c’est leur retard scolaire dû à des difficultés à apprendre, à réfléchir, à penser. Les causes en sont très différentes mais il me semble que le remède peut être le même : apprendre à s’exprimer, à dire ce que l’on pense et remettre alors en route ou faire passer à la vitesse supérieure la « machine à penser ».

Ces enfants souffrent tous d’échecs successifs qui les ont menés dans cette classe particulière.

Ils ont donc un plus grand besoin que d’autres d’être réassurés, valorisés aux yeux des autres et à leurs propres yeux. Ils ont aussi besoin de (se) montrer qu’ils sont capables de faire pour mieux (se) montrer qui ils sont.

Il m’apparaît évident que ces enfants ont besoin de vivre ensemble des événements, de les créer pour, ensuite, en parler ensemble et que chacun s’exprime alors par rapport à ce vécu commun, connu de tous. Alors, les différences entre les individus pourront être une richesse car leurs difficultés ne sont pas les mêmes. Certains vont s’exprimer vite mais sans approfondir, pour d’autres, il leur faudra plus de temps mais ils développeront alors une pensée plus complexe.

La grande difficulté pour eux, c’est d’être suffisamment sécurisé pour oser s’exprimer et par là même s’exposer aux autres. Leur Moi est fragile, le regard des autres ne leur renvoie pas souvent une image valorisante.

L’enfant handicapé subit la violence du regard de l’autre et tout d’abord celui de ses parents et de la souffrance qu’il leur inflige. L’expérience traumatique du regard est central, pense Simone Sausse dans Le miroir brisé et l’enfant va inscrire sa différence dans son identité.

L’identité est le fruit d’un long processus même si on préfère l’ignorer car cela remettrait en cause l’illusion de notre unité ; c’est une construction fragile et précaire.

C’est pourquoi le cadre dans lequel ces enfants vivent au collège et en particulier dans l’UPI doit être très sécurisant. L’apprentissage du respect de l’autre, de son corps comme de sa parole, est primordial, car il est garant du respect que l’autre aura pour soi.

En travaillant ensemble, en apprenant à se connaître, on se voit différemment. C’est ce regard qui va s’éduquer et permettre à chacun de se voir dans le regard des autres comme un individu « normal » et intéressant pour le groupe.

Le regard des adultes et en particulier de l’enseignant est très important ; c’est lui qui donne le « ton ». C’est en considérant l’enfant qu’il a devant lui comme une personne pleine de possibilités à développer, en gardant « l’optimisme pédagogique » cher à Robert Gloton que l’enseignant va accompagner et soutenir l’élève dans ses apprentissages et l’aider à se construire.

Là réside, à mon avis, une des difficultés les plus importantes du travail de l’enseignant spécialisé : il doit garder un équilibre entre voir dans ses élèves des êtres handicapés, et donc démunis, sans avenir ni potentialités, et méconnaître leurs handicaps, les nier et risquer alors de les mettre en graves difficultés.

C’est à l’exemple du maître que le regard du groupe va évoluer et constituer ce cadre sécurisant dont ils ont besoin.

Une fois ce cadre établi, le travail peut commencer, dans l’expression des émotions, dans la communication aux autres de son ressenti, dans le domaine de la langue.

Il faut travailler le vocabulaire qui permet la communication du sentiment et l’articulation des idées par la syntaxe. Plus la pensée va pouvoir se développer et se complexifier grâce aux outils de la langue, plus l’élève va ressentir de satisfactions à exprimer devant les autres son opinion, ses idées, sa vision du monde.

Simone Sausse explique qu’une des spécificités de la souffrance de l’enfant déficient, c’est le décalage entre son monde intérieur et ses possibilités de l’exprimer.

Apprendre à mettre des mots sur des sensations, à élargir leur vocabulaire, à lier avec du « ressenti » agréable ou désagréable, à faire des comparaisons, à se remémorer d’autres sensations avec lesquelles on puisse faire des liens mnésiques et syntaxiques, ce sont ces types de démarches qu’il faut mettre en œuvre. Pour des raisons diverses, ces enfants n’ont pas pu le faire spontanément et suffisamment.

C’est à l’enseignant de développer, par des pratiques pédagogiques appropriées, les possibilités d’expression des enfants.

Jacques Hochmann affirme qu’apprendre a une valeur thérapeutique.

En effet, plus on donne la possibilité aux enfants déficients de développer leur pensée et l’expression de celle-ci dans un cadre sécurisant que l’on construit avec eux, qui leur donnent de l’assurance, qui les valorisent, plus la « vie ensemble » est riche, motive et responsabilise, et plus les interactions seront fortes entre enseignement et soin.

Une fois constituée la coquille protectrice du groupe UPI, quand le travail de mise en route de la pensée, de construction de soi a commencé à se faire, il est important alors d’apprendre à faire face au « reste du monde », c'est-à-dire pouvoir avoir une pensée et être soi ailleurs, dans une classe ordinaire du collège par exemple.

* * *

*

III) Les pratiques pédagogiques mises en place

1) Présentation de l’UPI

Je suis nommée cette année à l’UPI « déficients intellectuels ».

J’y travaille avec deux AVS à mi-temps, Alexandre, et Honorine qui était déjà présente l’année précédente.

L’an dernier, l’UPI accueillait six élèves. Cette année quatre nouveaux sont arrivés. Ils sont donc actuellement dix, un groupe relativement homogène du point de vue âge puisqu’ils vont tous avoir 13 ou 14 ans dans l’année.

Il y a six garçons et quatre filles.

Leurs pathologies sont diverses.

– Gilles est un garçon trisomique qui a peu fréquenté le collège l’année dernière à cause d’opérations aux genoux qui continuent à lui causer des problèmes.

Il s’intéresse à beaucoup de choses et en particulier aux animaux.

Il a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments même s’il a un bon niveau de langage.

Il est sujet à des « blocages » : quand il ne veut pas faire ce que lui demande l’adulte (jamais les enfants), il se statufie et le dialogue est alors impossible à établir, ce qui n’est pas sans poser problème...

Il lit correctement (niveau CE1), écrit de façon malhabile mais lisible et relativement vite. Il a un niveau de maths de fin de CP.

Il est capable de prendre le métro tout seul sur le trajet domicile collège.

– Céline est une jeune fille trisomique très vive, gaie, s’exprimant avec aisance. La puberté la rend très sensible au charme des garçons. Elle sait qu’il ne faudrait pas leur sauter au cou mais a du mal à maîtriser ses pulsions alors que le reste de son comportement social est très adapté. Comme beaucoup de filles de son âge, elle est fan de certains chanteurs.

Elle a sensiblement le même niveau scolaire que Gilles mais écrit et présente son travail plus proprement.

– Marthe m’est présentée comme autiste. Elle est pour le moins atypique car elle semble communiquer avec un langage approprié. Elle a le même niveau scolaire que Gilles et Céline, est capable de soutenir son attention. Elle est assez inhibée et ne parle que quand on lui donne la parole mais elle se montre alors capable de communiquer une pensée personnelle.

– Keita est un garçon arrivé en France depuis 2 ans, réfugié politique de la République Démocratique du Congo, traumatisé de guerre. Il a été suivi au centre Primo Lévi. Il semble, selon les dires de sa mère, avoir toujours été très lent. Il a appris à lire l’année dernière à l’UPI. Il a un niveau CE1 pour les apprentissages scolaires. Il s’exprime très bien et très facilement. Lors de jeux, il a du mal à accepter de perdre. Il est très apprécié de tous à l’intérieur comme à l’extérieur de l’UPI. Il semble garder de bonnes relations avec des camarades de son ancienne école (où il était en classe de perfectionnement) qu’il croise dans les couloirs, la cantine et les cours de récréation.

– Angèle est une fille très protectrice et maternelle mais un peu envahissante pour ses amies. Il n’y a pas, à ma connaissance, de diagnostic posé sur ses difficultés. Elle a appris à parler tard mais s’exprime actuellement tout à fait bien. Elle a un vocabulaire limité qui ne semble pas uniquement dû à son milieu familial. Elle a le meilleur niveau scolaire du groupe (CE2). Elle a du mal à réagir face à toute situation nouvelle et à faire des liens entre ce qu’elle apprend et la réalité.

Les enfants que je vais présenter maintenant sont arrivés cette année.

– Louise a 13 ans (elle a été maintenue en CLIS). Elle est la seule, en ce début d’année, à ne pas lire, ne pas recopier, ne pas compter, au point que je me pose la question de son orientation. Par contre, elle s’exprime très bien à l’oral. Elle ne semble pas avoir compris ce que c’est qu’être élève, elle n’est pas en position d’apprentissage. Elle est dyspraxique. Sa naissance a été très difficile et les médecins pensaient qu’elle resterait un « légume ». Sa mère l’a portée, soutenue. Elle semble ne pouvoir apprendre qu’à travers elle et en sa présence.

– David arrive de la même CLIS que les deux enfants suivants. Il est excessivement lent pour tous les actes de sa vie. C’est parfois un peu agaçant mais il semble que ce soit surtout les parents qui soient excédés. Il a des difficultés de concentration. Il est suivi en hôpital de jour et donc absent le jeudi. Il est plein d’humour et très curieux de ce qui l’entoure, n’hésite pas à intervenir, à donner des idées. Il a un niveau CE2. Il est surprotégé par ses parents.

– Demba est, lui aussi, suivi à l’hôpital de jour. Il est donc absent le jeudi et le vendredi matin. Sa mère a de gros problèmes psychologiques et a été internée plusieurs mois l’année dernière. Il a des difficultés de concentration, a tendance à bougonner dans son coin, n’arrive pas à écouter une histoire. Il dit qu’il n’aime pas les livres ni les histoires. Il a un bon niveau CE1 et sait se déplacer en métro tout seul. Il est très autonome et semble très bien connaître Paris.

– Abidou est le seul, en début d’année, à avoir des problèmes de comportement. Comme l’an dernier en CLIS, il a tendance à manquer de respect aux enfants et aux adultes. Ces problèmes vont disparaître brutalement au bout de quelques semaines sans que le CAPP où il est suivi ou moi puissions comprendre pourquoi. Il a terriblement peur de l’échec et a besoin d’être continuellement réassuré et accompagné. Il a un niveau fin de CP. En EPS, le professeur l’a immédiatement remarqué comme pouvant sans difficulté être intégré dans une 6ème ordinaire. Aucun diagnostic ne m’a été communiqué mais le CAPP remarque une très grande évolution depuis son arrivée au collège. Il prend le métro seul pour venir au collège.

Nous sommes installés provisoirement dans une salle, qui est très claire, avec un pan vitré donnant sur un petit patio où nous pouvons faire des plantations. De l’autre côté du patio, il y a le CDI et le bureau des surveillants. Le résultat est que nous sommes bien intégrés à l’intérieur du collège même si aucune autre salle de classe, à part la salle de permanence, ne se trouve, comme nous, au rez-de-chaussée.

En contre partie, nous sommes relativement exposés aux regards des autres ce qui n’a pas été sans poser de problème, au moins pour Keita qui avait la crainte perpétuelle qu’on le regarde. Pendant plusieurs semaines, il a essayé de mettre en place des stratégies pour se dérober à la vue des personnes extérieures à l’UPI.

Le fait d’être mis à part, dans une classe spéciale, représente pour lui une gêne certaine. Nous en avons beaucoup parlé en groupe. Il l’explique par la peur qu’on se moque de lui. Ce thème de la moquerie semble être un sujet de souffrance pour tous et chacun prend à son compte à sa manière cette difficulté.

2) Septembre : Temps d’observation, de prise de contacts – Mise en place d’un cadre de vie.

Après les explications de Keita et l’acquiescement de tous sur la réalité de ce problème, une première loi essentielle naît du groupe : la moquerie est interdite car elle fait mal et empêche de travailler. Cette loi est réellement prise en compte, depuis ce début d’année et le groupe entier semble s’en porter garant ; dès qu’un enfant rit, semblant se moquer, il y aura toujours quelqu’un pour réagir avant moi.

Cet interdit ouvre vraiment la possibilité, pour tous, d’avoir un espace où l’on puisse prendre le risque de la parole. La fragilité de leurs personnalités, leurs difficultés à communiquer, à construire une pensée complexe dues à leurs diverses pathologies rend obligatoire, plus encore que dans un groupe d’enfants dits normaux, la protection de l’espace de parole.

Pendant ces premières semaines, nous apprenons à nous connaître : anciens et nouveaux élèves, les deux auxiliaires de vie scolaire et moi.

Il s’agit de créer rapidement un cadre qui permette aux élèves de souffrir le moins possible de l’alternance qui va être mise en place pour quelques mois du fait de ma formation.

Ce lieu collège, classe UPI, les horaires et les rituels réguliers, définissent un cadre, un espace et un temps sécurisants. Il y a aussi une façon de vivre ensemble, de travailler ensemble : une ambiance. L’interdiction de la moquerie en est une des idées forces.

Il sont au collège, ce sont donc des collégiens avec tout ce que ce statut implique de types de comportements avec les adultes et entre eux : on est là pour travailler, les règles du collège s’appliquent à eux comme aux autres.

Pour apprendre à se connaître et à se présenter aux autres, chacun est invité à réaliser une « carte d’identité ». Avant qu’ils n’écrivent, je donne quelques pistes : prénom, nom, âge, ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas. C’est Keita qui proposera : « ce qu’on veut faire quand on sera adulte ».

Je précise que ces écrits seront lus et affichés dans la classe. C’est important car Keita, par exemple, va longuement hésiter à livrer ses rêves d’amour et de mariage.

Pour Gilles, cela va être un cadre qui lui permettra de comprendre que ce travail n’est pas que pour moi mais pour lui et pour le groupe. En effet, lors de ce premier travail écrit, Gilles va me montrer un texte où il dit quelle fille il aime et ce qu’il aime lui faire. Je lui rappelle alors que ce texte va être affiché. Il va alors refaire son texte.

Ce sont deux exemples d’enfants qui travaillent alors sur la limite entre ce qu’on veut bien donner à voir et son « jardin secret ».

Pour Marthe, au contraire, il a fallu un accompagnement, un questionnement pour qu’elle arrive un peu à exprimer quelque chose d’elle.

Aucun enfant n’a voulu reprendre systématiquement les idées des autres, ce qui montre qu’ils ont tous une identité dont ils ont conscience. C’est très important car pour apprendre à donner son opinion, il faut déjà avoir conscience d’être distinct des autres, différent.

Pendant ces premières semaines, je leur propose aussi de faire des bilans de ce qu’ils ont appris la semaine précédente.

La première fois, nous faisons oralement un travail de remémoration de ce que nous avons fait et appris. Cela reste un bilan uniquement collectif, ils l’écriront par la suite. La seconde fois, la remémoration est également collective, chacun se rappelant des choses différentes suivant ce qui l’a marqué ou non, j’écris tout sur le tableau. Ensuite, chaque enfant fait, par écrit, un bilan personnel en disant ce qu’il a aimé faire et ce qu’il n’a pas aimé.

Il est très important, me semble-t-il, qu’ils puissent donner leur opinion sur le travail qu’ils font et qu’ils sentent qu’ils ont la liberté de ne pas aimer certaines activités. Demba, par exemple, dit ne pas aimer écouter des histoires. Il a cette liberté de penser et de s’exprimer comme j’ai le droit de penser, en tant qu’enseignante, qu’il doit continuer à essayer d’écouter des histoires car il en a besoin.

À la fin de ces trois premières semaines, j’espère avoir commencé à bâtir un cadre d’échanges avec eux où ils sentent l’importance de l’écoute, du respect de la parole de l’autre et de la liberté de s’exprimer.

Novembre : mise en place de temps spécifiques : bilans et régulation de conflits

Vendredi 4 novembre au matin, Keita revient de récréation très agité et en colère car un surveillant lui a demandé d’enlever sa casquette et, comme sa mère lui a rasé les cheveux, il a froid. Il veut aller trouver le principal et puis il en veut à sa mère qui n’a pas compris « qu’on est en Europe, pas en Afrique ».

Je lui propose d’écrire son problème sur un papier, de le dater et d’y écrire son nom. On en discutera ensemble dans un temps réservé pour cela, mardi après-midi ; c’est ainsi que naît le temps de résolution de conflits. J’explique au groupe qu’il me semble important et intéressant d’écrire quand on a un problème qu’on n’arrive pas à régler et qu’on pourrait se faire une « boîte à problèmes », « boîte à plaintes » préfère Marthe, qu’on ouvrirait régulièrement pour en discuter ensemble et essayer de trouver des solutions.

Il y a là, pour moi, plusieurs objectifs :

- apprendre à s’exprimer quand on a un problème, à le mettre en mots.

- apprendre à prendre du recul, en écrivant et en attendant le temps prévu.

- apprendre à chercher de l’aide dans le groupe.

- apprendre à analyser une situation.

- apprendre qu’on est capable de trouver des solutions à plusieurs.

Mardi 8 novembre : première séance de plaintes

Histoire de la casquette de Keita :

C’est l’occasion de relire le règlement intérieur ensemble pour essayer de trouver ce qui est écrit à ce sujet ; on trouve l’interdiction du port de la casquette à l’intérieur de l’établissement... et c’était dans la cour. Je demande aux enfants pourquoi cette interdiction ? Eux pensent que c’est pour qu’on ne se la fasse pas voler et à mon grand étonnement, c’est ce qui sera dit ensuite par les surveillants.

J’insiste en demandant ce que ça veut dire quand quelqu’un met une casquette, éventuellement à l’envers, pour se donner un genre ?

– Un voyou, répondent-ils en chœur.

Abidou, un peu provocant, dit qu’il le fait dans son quartier. Personne ne réagit.

Mais Keita continue à se plaindre et à demander à voir le Principal.

Plusieurs fois, je lui demanderai si le règlement du collège ne doit pas être le même pour tous ; « Oui, mais...» et il reprend son argumentation en boucle.

Les autres proposent d’autres solutions que la casquette : bonnet, capuche ou même une écharpe (rires – « ce ne serait pas élégant, c’était une blague » rigole Céline).

Quant à sa mère, il ne décolère pas contre elle, puis finit par dire qu’il lui demandera de ne se raser que l’été.

Dans cette histoire, les enfants ont pu rechercher le règlement intérieur, le relire pour trouver ce qui nous intéressait, essayer de comprendre pourquoi une telle règle, chercher des propositions à faire, y compris mettre un peu d’humour pour essayer de détendre Keita. Ils étaient tous concernés et tous ont pris la parole (Marthe et Gilles sur ma demande).

Ce même jour, une plainte d’Angèle sera traitée.

Céline est chargée, en tant que secrétaire des plaintes, de noter sur un cahier spécial ce qu’on a dit et décidé sur chaque histoire et de coller le papier de la plainte.

Il reste donc une mémoire des discussions et décisions prises à laquelle on pourra se rapporter si nécessaire dans le futur.

Mardi 15 novembre : deuxième séance de résolution de conflits

Histoire du chagrin d’amour de Keita.

Jeudi dernier, Keita était revenu tellement bouleversé après la cantine qu’il était incapable de se mettre au travail avec les autres ; aussi lui ai-je demandé de mettre son tourment par écrit ; son papier reflète sa peine (cf. annexe) et d’ailleurs, après lecture et les mots de la fin : « ça m’a brisé le cœur, ça m’a brisé le cœur », Céline dira les larmes aux yeux que ça l’a fait pleurer ; les autres par leur silence montrent bien aussi à quel point ils sont touchés. Il y a alors communication et partage d’une émotion.

Il s’agit d’une collégienne de 4ème et de ses copines qui jouent au jeu de la séduction : je l’aime, je ne l’aime pas, alors va lui dire que... Difficile d’aider Keita, sinon lui rappeler que chacun est libre d’aimer ou de ne pas aimer et qu’on ne peut forcer quelqu’un à vous aimer.

Dans cette histoire, les enfants ne peuvent faire de propositions ; on est toujours démuni face à un chagrin d’amour ; par contre, je pense qu’un groupe se soude à travers des événements comme celui-là et que de parler peines de cœur avec des adolescents de 13 ans, c’est parler de leurs difficultés présentes ou à venir. Ils se sentent forcément concernés.

4) Décembre : bilan des intégrations

Jedemande à chacun de dire en quelle classe il est intégré, ce qu’il y fait, comment cela se passe...

David, puis Abidou expliquent qu’ils aiment bien ce qu’ils font, qu’ils se sont fait des copains et qu’ils souhaitent continuer.

Vient le tour de Marthe : elle fait de l’anglais en 6ème1, a une cassette pour bien parler, apprend à écrire et compter. Puis elle ajoute :

« Les enfants font du bruit et ça me dérange, la prof. elle s’énerve ; je ne suis pas d’accord, pourquoi font-ils du bruit ? Alors la prof. elle dit : chut ! tout le temps et ça me gêne. »

Extraordinaire cette analyse de Marthe et la communication qu’elle en donne aux autres ! Je savais qu’elle voulait arrêter l’anglais car ça allait vraiment trop vite pour elle ; la professeur m’en avait parlé et m’avait aussi dit que cette classe n’était pas facile et donc pas la plus adéquate pour une intégration. Marthe, elle, n’a pas évoqué la difficulté de l’apprentissage ; elle affirme que le comportement des élèves la gêne et surtout, elle ne comprend pas. J’ai bien regretté de n’avoir pas invité les délégués des classes concernées car peut-être qu’un dialogue aurait pu naître.

Les enfants suivants, parlant de leur intégration, ont alors pointé ce même problème.

Demba a aussi évoqué le problème du système de punition avec lequel il n’était pas d’accord : « la prof. de dessin met des croix quand les enfants gênent ; au bout de plusieurs croix, ils se font punir et vont en permanence. »

Voilà un sujet qui pourrait intéresser tout le monde : le bien fondé des punitions.

De ce bilan, on peut remarquer que Marthe qui, au début de l’année, avait du mal à s’exprimer et à dire, a énormément évolué.

Les autres ont pu profiter de l’analyse de Marthe pour oser, eux aussi, critiquer les enfants « ordinaires », et ont compris que, dans ce moment-là, on pouvait penser et dire son opinion en l’explicitant, et que cette liberté suscitait l’intérêt de tous.

J’essaierai au prochain bilan d’inviter des délégués de 6ème, avec, éventuellement, leur professeur principal pour créer l’occasion d’une controverse.

5) Janvier : le mot « aimer » et ... une hypothèse : pas de Keita, pas de conflits ?

Deux jours après la rentrée, nous n’avons pas de plaintes et, pendant le temps réservé aux résolutions de conflits, je décide de travailler sur le mot « aimer ».

Auparavant, j’avais déjà décidé avec le groupe, à cause de l’attitude de Céline qui « tombe amoureuse » de tous les surveillants et qui se jette à leur cou, d’aborder le sujet. Nous en avions discuté, Demba étant gêné et révolté car « on est des enfants pas des adultes », les autres lui expliquant que ça ne se faisait pas.

Pendant que ma remplaçante était là, David avait eu un problème. Elle l’avait retrouvé recroquevillé près du CDI pour échapper aux sollicitations de Céline.

Il avait expliqué : « elle confond l’amour et l’amitié ».

J’avais donc de bonnes raisons de vouloir travailler sur les significations du mot « aimer ».

J’ai donc demandé aux enfants de dire tout ce, ceux, qu’ils aimaient et j’ai tout noté sur le tableau : j’aime : faire du vélo – sortir avec des copains – mon chien – mon chat – travailler – les pâtes – ma mère – aller à la piscine – mes copains et mes copines – mon père – dormir...

Le tableau était plein quand je leur ai demandé si aimer faire du vélo et aimer sa mère, c’était la même chose. Je leur ai donc demandé de mettre ensemble ce qui pouvait aller ensemble. Angèle a proposé de mettre ensemble les choses qu’on aime faire, ce que j’ai repris en demandant de chercher toutes les activités.

Boire du coca pose un problème, je propose une catégorie : manger et boire.

Quelques discussions ont surgi :

Est-ce que c’est la même chose d’aimer son père ou sa mère et d’aimer ses copains et copines ?

Non, a dit Marthe, car ce sont des adultes.

Je lui demande alors :

« Est-ce qu’on aime tous les adultes comme ses parents ? »

Marthe reste pensive et la question reste sans réponse ; il n’y a d’ailleurs pas de discussion et je suis obligée de mener le débat en interrogeant l’un ou l’autre.

David dit : - on aime ses parents différemment de ses amis car les sentiments sont plus profonds.

On reparle alors d’amitié pour les copains, d’amour pour les parents mais Demba intervient très violemment car : « On ne peut pas avoir d’amour pour sa mère, ça ne se fait pas ! ».

Je tente de lui expliquer qu’il a raison car il entend dans le mot amour, un amour sexuel mais que ce mot peut avoir un autre sens mais rien n’y fait.

Avec quelques difficultés, nous nous sommes mis d’accord sur les catégories suivantes : activités – manger/boire – parents – amis.

Demba a pointé un problème complexe de signification du mot amour. L’amour parental ou filial est censé n’avoir aucune connotation sexuelle (interdit de l’inceste que rappelle très justement Demba) et pourtant sous ce même mot (et pas seulement en français !), on désigne l’amour amoureux...

Dans les deux semaines qui ont suivi, nous n’avons eu à traiter aucune plainte.

Je me désolais, car mon analyse est que, s’il n’y a pas de problème entre les enfants, c’est que, soit ils ne se rencontrent pas, soit ils n’osent pas encore exprimer devant tout le monde leurs conflits. Pour Honorine et Alexandre, les AVS, tout allait bien, les quelques problèmes qui surgissaient entre les enfants se traitaient simplement et tout de suite.

Honorine me fit pourtant part d’une réaction de Marthe alors qu’un des enfants lui touchait la tête en chahutant. Elle a eu l’air de ne pas apprécier mais elle n’a rien dit.

Je pense qu’ils sont plusieurs dans ce cas, à ne pas savoir dire ce qu’ils ressentent comme très désagréable. Il faut du temps. Il faut sans doute aussi les pousser à parler et les aider à s’exprimer dès qu’on a observé une réaction de gêne ou d’humeur.

Je note que Keita, victime d’une fracture à la jambe, était absent et qu’il est, je pense, celui qui sait le mieux extérioriser ses problèmes même si son discours est en boucle et qu’il faut l’aider à se sortir de là pour que sa pensée puisse se développer.

Seule Angèle me semble capable d’utiliser le système de régulation de conflits mis en place. Les autres pensent encore que seul l’adulte peut les aider, comme le montre la réaction d’Abidou quand je lui demandais d’aider un de ses camarades et que, très intrigué, il me répondit : « mais je peux pas, c’est pas moi le prof ! ».

6) Février-Mars : une série de temps forts

Quand je reviens au collège fin février, la boîte à plaintes est toujours désespérément vide. Au moment du temps des plaintes, mardi, je m’en étonne ouvertement et redis à tous l’importance de ne pas garder de problèmes à l’intérieur de soi, puis je demande de faire le point sur les intégrations et donne la parole à chacun. Louise, qui a commencé la musique en Janvier, dit que c’est trop dur, qu’elle écoute le prof, essaie de faire pareil mais n’y arrive pas. Je sais par l’AVS et le professeur que cette intégration pose problème. Nous convenons donc d’arrêter. David lance une discussion intéressante en déclarant qu’on est lâche quand on abandonne devant quelque chose de difficile. Alexandre, AVS, exprime son désaccord : si quelque chose est trop difficile, ce n’est pas de la lâcheté de laisser tomber. Cette discussion est particulièrement intéressante pour Abidou qui ne supporte pas de risquer l’échec. Son professeur d’EPS et moi avons eu une discussion à midi avec lui sur ce sujet.

Vendredi, après avoir fêté les anniversaires d’Angèle et Keita, nous nous retrouvons, en cercle, pour le club lecture. Seuls la moitié des élèves présents ont lu et rapporté leur livre. J’insiste sur la nécessité de trouver un temps tous les jours pour lire dans les meilleurs conditions possibles : pas de télé allumée, pas de chahut des frères et sœurs. C’est à ce moment là que Keita intervient : - ma sœur est morte.Silence plombé.

Je lui dis qu’il peut ne pas continuer à parler s’il le souhaite.

Céline montre son émotion et Angèle demande :

– elle avait quel âge ?

– 8 ans.

– Mais maîtresse, on n’a pas le droit de mourir à cet âge là !

Je demande à Keita, pour qu’il explique aux autres :

– elle était malade ?

– non, elle a été assassinée... et mon père aussi ; c’est la guerre au Congo.

Tout le monde reste silencieux. Abidou explique que Keita le lui avait dit hier. Je le félicite d’avoir su garder une confidence. Aux autres, je demande de ne pas en parler : Keita leur a parlé car ils sont copains mais ne le dirait pas à tout le monde.

Keita explique qu’il veut être footballeur, habiter à Marseille et, quand il y aura la coupe des Nations, il partira jouer au Congo et, après, il reviendra jouer à Marseille.

C’est ainsi qu’il se construit un avenir qui lui permet de vivre.

Qu’est-ce qui a pu pousser Keita à parler ? Peut-être le temps de son anniversaire lui a-t-il rappelé des souvenirs familiaux. La veille, voyant qu’il n’était pas en forme, je lui avais demandé les causes de sa tristesse mais il m’avait répondu que c’était personnel. Et c’est à Abidou qu’il a parlé. Il est intéressant de constater qu’il a d’abord parlé à un copain avant d’oser la parole devant le groupe et que ce garçon, malgré le poids de cette confidence, a su écouter et ne rien dire.

Je peux aussi émettre l’hypothèse qu’il a pu bénéficier du cadre structurant et rassurant de l’UPI, qu’il savait qu’on l’écouterait avec respect, qu’il se sentait en confiance, et qu’il avait pu, d’autres fois, exprimer ses émotions et ses peines (comme son chagrin d’amour) dans ce cadre .

En décrivant ce temps fort, j’ai conscience de déborder du cadre de mon sujet qui portait sur l’expression d’opinions et non d’émotions. Mais peut-être n’ai-je pas assez pris en compte, en me donnant ce sujet, de la spécificité de ces élèves. Parallèlement à se construire en individu capable de se positionner pour ou contre, capable d’avoir une opinion, les enfants d’UPI ont besoin encore plus que d’autres d’apprendre à mettre en mots ce qu’ils ressentent, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport à leurs affects. Mettre en mots, c’est abstraire et donc mettre à distance. On peut alors être soi avec une histoire et des ressentis.

Le cadre, les temps de parole que j’ai mis en place vont, j’espère, servir aux élèves à apprendre exprimer leurs opinions mais, en même temps, il sert de contenant à l’expression des émotions.

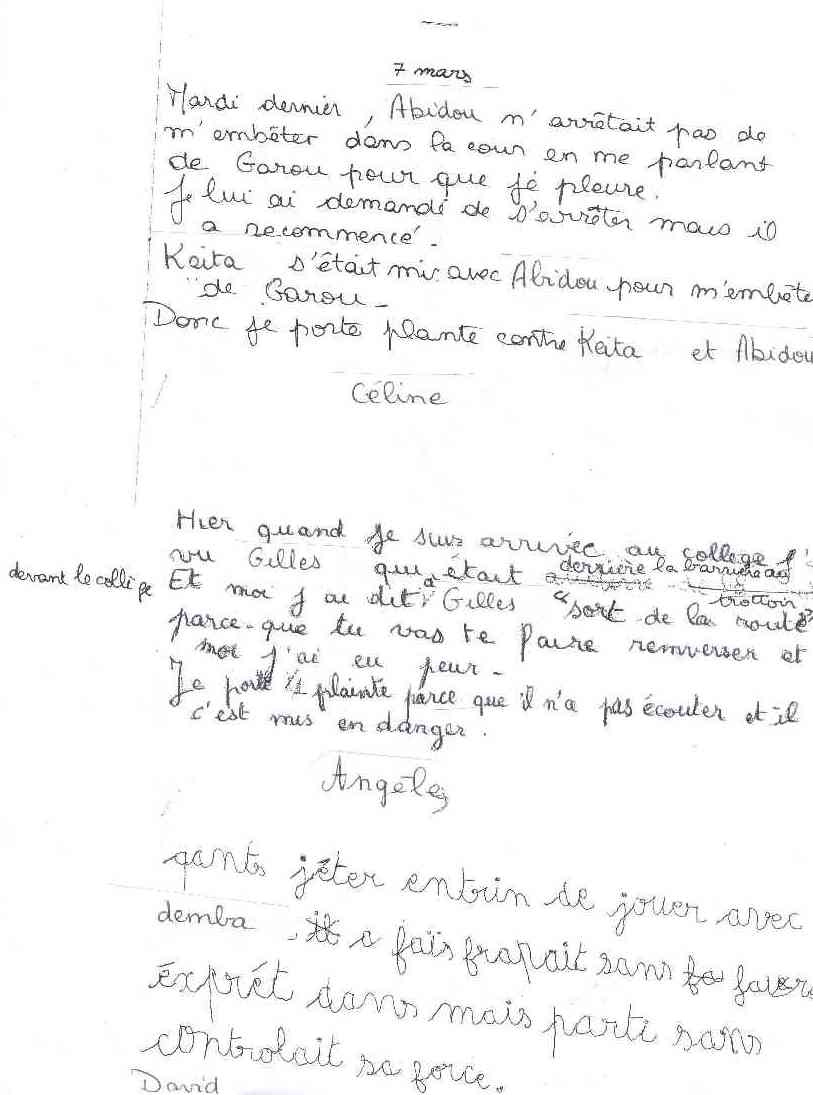

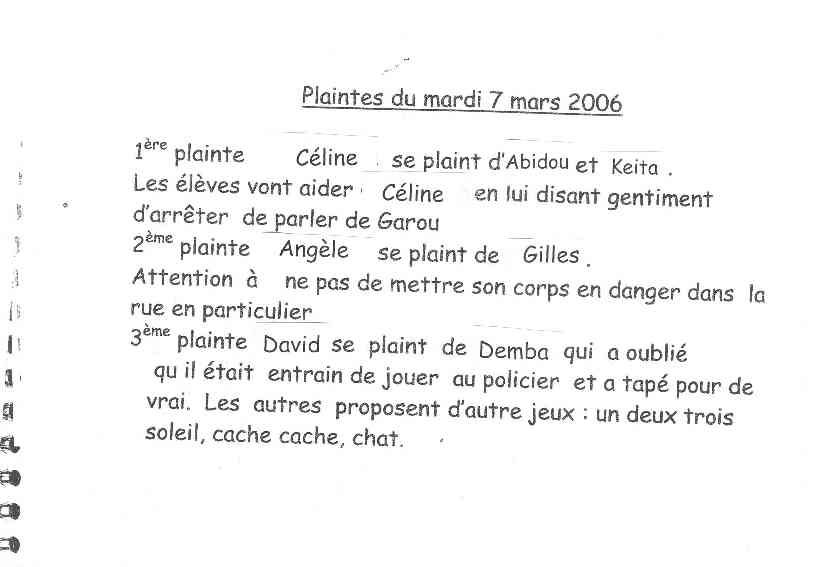

Le mardi suivant : 3 plaintes !

Céline se plaint d’Abidou et Keita qui l’ont embêtée dans la cour en la poursuivant de moqueries sur Garou, son chanteur préféré. Nous remontons ensemble le cours des événements. Il en ressort qu’Abidou et Keita sont exaspérés par son obsession de Garou. Tous les garçons du groupe sont alors amenés à exprimer leur gêne et leur « ras le bol » de ce sujet obsédant. Angèle explique qu’elle est fan de Lorie mais le garde pour elle. Je sais qu’après des discussions avec ses parents et frère et sœur, elle a déjà essayé de faire des efforts et je la pousse à le dire au groupe qui décide de l’aider à parler d’autres choses.

Dans cette plainte, Céline, Abidou et Keita ont pu travailler la succession des événements dans le temps, les causes du conflit ; chacun dans le groupe a pu donner sa position, éventuellement l’expliciter et, comprenant mieux l’autre, arriver à modifier son comportement : Céline en acceptant d’entendre ce que les autres lui reprochaient et en acceptant de faire un travail sur elle-même, les autres en passant de la raillerie et de l’exaspération à une position d’aide.

La semaine suivante, le suivi de plaintes montrera que plus personne n’a à se plaindre de l’obsession de Céline. Tous s’en montrent très satisfaits ; le fait de parler peut donc réellement changer des choses.

Tout n’est cependant pas aussi facile. Gilles, mis en cause par Angèle, va refuser de parler, se bloquer et finir par s’endormir vraiment pendant qu’on essaie de traiter cette histoire.

Jusqu’ici, il ne s’était bloqué que face à un adulte. On peut penser que l’autorité du groupe devient équivalente pour lui à l’autorité habituellement conférée à l’adulte. En cette période de l’année, et même dans des situations moins institutionnelles, Gilles se montre incapable de mettre en mots ses sentiments, ses émotions et c’est un problème qui lui rend la vie difficile.

Le vendredi suivant, David arrive très agité : ses parents vont passer me voir ce matin. De plus, il a oublié son livre de bibliothèque. Il appelle ses parents pour qu’ils lui apportent.

Quand la mère arrive, je suis en classe avec les élèves et ne peux donc pas avoir une longue discussion avec elle mais, entre deux portes, elle m’explique que David ne veut plus venir à l’UPI et que c’est toute une histoire pour le faire partir le matin.

J’en discute donc avec lui à midi. Après avoir discuté de la première raison : c’est parce que je le gronde car il est trop lent (je me fâche seulement quand il ne se met pas au travail), il finit par me dire qu’Abidou lui donne des ordres et qu’il doit obéir sinon il le menace. Cela dure depuis plusieurs années (ils étaient en CLIS ensemble) et Abidou l’a menacé s’il parlait.

Je lui propose de l’aider à écrire une plainte et de ne pas lui en parler jusqu’au mardi suivant.

J’essaie de lui expliquer que c’est aussi bien pour lui que pour Abidou, qu’il faut parler. Après de longues hésitations, il finit par accepter. Il en parlera pourtant aussitôt après, pendant la cantine. Malgré une lettre d’excuse d’Abidou l’après-midi même, promettant de ne plus « faire de bêtises », nous traiterons le problème le mardi suivant.

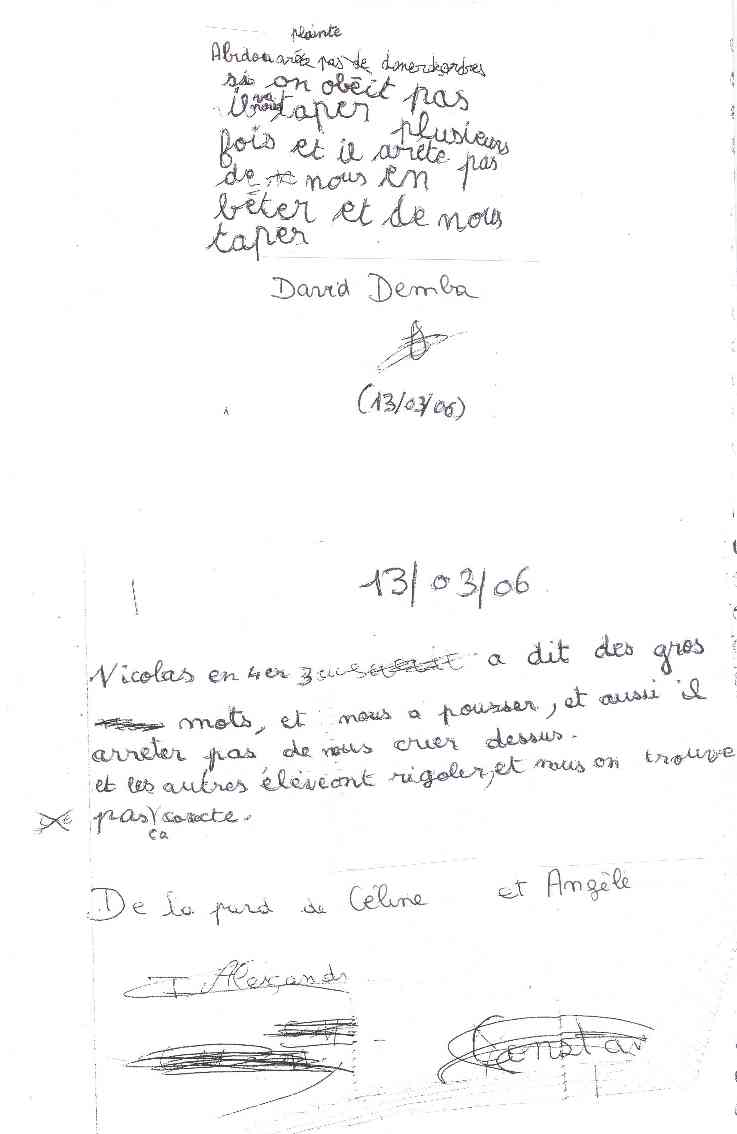

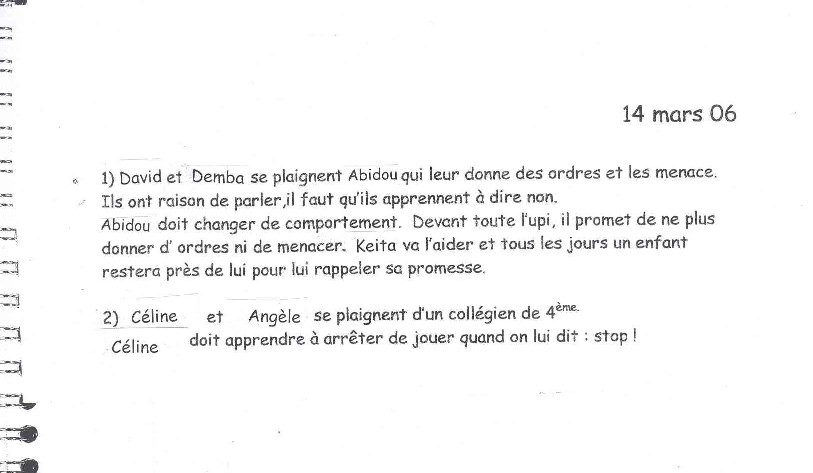

Mardi 14 mars : à midi, Abidou est en larmes. En début d’après-midi, tout le monde se met en cercle. Demba, secrétaire de plaintes, rappelle les plaintes traitées la semaine dernière. Je pose des questions pour savoir si les choses ont changé et insiste sur l’intérêt de ces plaintes : Céline a abandonné l’obsédant Garou par exemple.

Finalement, Demba a proposé à David d’écrire la plainte avec lui car il a, lui aussi, le même problème avec Abidou. Je demande des précisions : quels sont les ordres donnés, quelles menaces, depuis combien de temps ça dure etc...

Je commence par dénoncer l’attitude d’David et de Demba qui n’ont pas osé parler ; c’est l’occasion de parler du racket et de ce qu’il faut faire dans cette situation.

J’essaie aussi de montrer la force du groupe en face d’un individu.

Abidou, à ma demande, réussit à relever la tête et à promettre devant tout le monde de ne plus menacer ni de donner d’ordres. Je propose à Keita, qui est son ami, de lui rappeler sa promesse, si nécessaire. La semaine prochaine, on fera le point sur le comportement d’Abidou. Abidou dira aussi qu’il fait comme son grand frère lui demande. Il dit que son frère « traîne dans la rue », il a bien conscience que la loi de la rue que semble suivre le frère n’est pas du tout la loi du collège. Je le mets face à un choix : c’est sa vie et il doit apprendre à dire oui ou non.

J’ai conscience, lors de cette plainte, d’avoir beaucoup parlé. Les protagonistes de l’histoire et Keita ont pris la parole, les autres, mis à part Gilles qui s’est à nouveau endormi, ont été à la fois silencieux et très présents dans leur écoute. L’histoire était d’importance et ils s’y sentaient complètement impliqués. Encore une fois le groupe a été un bon contenant et les mots ont pu être dits en confiance. Chacun a pu comprendre l’histoire et son analyse, en espérant qu’un jour, les enfants puissent eux-mêmes analyser des situations en référence à celle-là ou à une autre.

La semaine suivante, lors d’une synthèse réunissant la famille d’Abidou, la rééducatrice du CAPP et moi, le père décrira un comportement inhabituel et, pour lui, inquiétant de son fils qui, en butte à un acte malfaisant de son grand frère (qui a caché le portable que lui avait confié la grande sœur et lui a fait peur en lui disant qu’elle allait être très en colère s’il l’avait perdu et ne le retrouvait pas) s’est jeté sur lui et l’a roué de coups avec une grande violence. Nous essaierons d’amener le père à comprendre qu’il s’agit là d’une réaction très saine d’Abidou. Le lien avec la séance de plainte précédente me semble alors évident ; des choses sont vraiment entrain de bouger.

Il s’agit là d’une bonne illustration de ce que le travail pédagogique de l’oral peut apporter au travail thérapeutique.

* * *

*

Conclusion

Il est très difficile de procéder à une évaluation des progrès des élèves à se forger et à exprimer leur opinion.

Au fil du temps, j’espère avoir réussi à montrer la formation du groupe, qui est maintenant suffisamment fort pour permettre l’expression d’émotions individuelles très profondes.

Comme je l’ai dit précédemment, j’avais sous-estimé l’importance de ces émotions qui perturbent la pensée de ces enfants. Mettre en route la « machine à pensée », c’est peut-être bien d’abord permettre de faire remonter à la surface ce qui empêche de penser, mettre des mots dessus et donc les mettre à distance. Cela est flagrant pour Keita et aussi pour David et Abidou. Certains n’ont pas encore eu le temps nécessaire, ça ne fait guère plus de 6 mois que cette année scolaire a commencé.

À d’autres, comme Gilles, manquent sans doute des outils pour leur permettre de s’exprimer. Je pense mettre en place un atelier de jeux sensoriels où ils puissent apprendre à mettre des mots sur des sensations très « primaires » telles que le toucher ou le goût.

Il faudrait aussi penser à formuler pour lui, quand on a compris ce qui se passe, pour tenter de traduire ses sentiments en mots.

Il ne faut pas non plus perdre de vue l’individu dans le collectif. Je me demande si Gilles ne se sent pas en infériorité de façon écrasante quand il s’agit des temps de parole. Comme dans d’autres domaines scolaires, l’étayage, la réassurance m’apparaissent ici nécessaires.

Pour continuer le travail entrepris sur l’oral avec ces élèves, je vais, bien sûr, continuer les temps de bilans et de régulations de conflits.

Il serait intéressant d’ouvrir le débat, sur certains sujets, à d’autres collégiens, je pense en particulier aux temps de bilan d’intégration.

J’espère aussi arriver, en fin d’année ou l’an prochain, à ce que chaque élève puisse s’engager sur un plan de travail hebdomadaire dont il ferait le bilan devant le groupe. On pourrait discuter de la difficulté de se mettre au travail, de gérer le temps et d’apprendre. Il y aurait ainsi acquisition de l’autonomie dans les apprentissages soutenue par le groupe.

Claire Jacob

* * *

*

Bibliographie

Hochmann J. (1997), Pour soigner l’enfant

autiste, Odile Jacob, Paris

Sausse S. (1996), Le miroir brisé (L’enfant

handicapé, sa famille et le psychanalyste), Calmann-Lévy, Paris

Auriac-Peyrnnet E. (2003), Je parle, tu parles, nous

apprenons (Coopération et

argumentation au service des apprentissages), De Boeck, Bruxelles

Vygotski L. (1985), Pensée et langage,

Editions sociales / Messidor, Paris

Lipmann M. (1995), À l’école de la

pensée, De Boeck, Bruxelles

Freinet C., (1978), Les dits de Matthieu, Delachaux

et Niestlé, Neuchatel

Oury F. et Vasquez A. (1993), Vers une pédagogie

institutionnelle, Maspéro, Paris, Préface Dolto F.

Débattre en classe, Cahiers pédagogiques n° 401

Je est un autre, Le travail de la parole n° 9

Bulletin Officiel de l’Education Nationale, Hors

série n° 1

Site : www.freinet.org/icem

* * *

*

Annexes

Annexe 1

|

|

|

|

|

|

* * *

*

Annexe 2

* * *

*

Annexe 3

* * *

*

Notes

(1)

Vers une pédagogie institutionnelle, F. Oury et A. Vasquez

(2)

Les dits de Mathieu, C. Freinet.

* * *

*

Voir sur ce site un

Voir sur ce site un